Академический Документы

Профессиональный Документы

Культура Документы

Entrevista AliceVieira 2020

Загружено:

teresamirandaОригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Пожаловаться на этот документАвторское право:

Доступные форматы

Entrevista AliceVieira 2020

Загружено:

teresamirandaАвторское право:

Доступные форматы

“Quando, nas escolas, digo que os adjetivos não servem para nada, as professoras ficam assustadas.

A propósito, há

um adjetivo que eu já não aguento: incrível.”

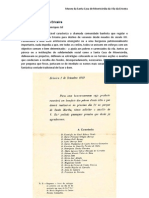

Foto: Diana Tinoco

Atravessa várias gerações e continua a visitar centenas de escolas por ano. Aos 76 anos de vida, celebra 40 de livros e,

numa conversa entremeada por muitos risos, recorda os bons velhos tempos

Afrase merece o adjetivo: a lista de livros publicados por Alice Vieira é impressionante. Mais de uma centena, por certo,

com dezenas de edições dos títulos mais populares. É mais ou menos da mesma ordem de grandeza a quantidade de

escolas que, todos os anos, visita pelo País fora. Nesta entrevista à VISÃO, realizada no seu apartamento da Avenida Luís

Bívar, em Lisboa, desfia as recordações de uma vida dedicada aos outros. Generosamente (este advérbio, então, é que se

justifica mesmo).

Começo por lhe perguntar pela agenda de 2020: já está completa?

Quer vê-la? [Risos.] No próximo ano, uma das coisas de que me lembro que tenho é um congresso de literatura na

Universidade de Aveiro. E, claro, muitas escolas. Mas vou tentar visitar menos. Em 2019 nem sei como sobrevivi… Houve

dias em que estive em três escolas. E ando nisto há 40 anos.

Em que medida é que as crianças de agora são diferentes das de há 40 anos?

Noto que, agora, têm um vocabulário muito reduzido. Noutro dia, numa escola, os miúdos estavam aos berros e eu tive

de dizer: “Se não acabam com esta gritaria, vou-me embora.” Houve um que me perguntou o que é que queria dizer

“gritaria”. Pensei que ele estava a brincar, mas não estava. Gostava de saber como é que eles, depois, conseguem ler

livros como Os Maias ou Os Lusíadas.

Quantas escolas visitou este ano?

Antigamente, ainda as contava, agora já nem conto. Cento e tal, pelo menos duas por semana. Esta semana estive em

Matosinhos, depois fui para São Mamede de Infesta, voltei para Lisboa, segui para Torres Novas e, agora, vou para Sines.

Faz-me lembrar uma viagem que, em tempos, fiz à Suíça: fui a todo o lado, vi três cidades por dia. De tal maneira que,

uma vez, estava no hotel e tive de ir lá abaixo perguntar: “Em que cidade é que eu estou?” Já nem sabia aonde estava, e

estava em Zurique!

Porque continua a fazê-lo? Não é capaz de dizer que não?

Custa-me dizer que não, é verdade. Mas também é verdade que ainda acho muito bom que um miúdo possa conhecer o

autor dos livros que lê, tenha a possibilidade de falar com o escritor. O que me cansa mesmo é pensar que hoje tenho de

ir apanhar o comboio, amanhã tenho de apanhar a camioneta… Adoraria que fosse como na ficção científica, que

houvesse uma luz que me projetasse diretamente para os locais aonde preciso de ir. Depois de lá estar, até estou bem. E,

mesmo que esteja mal, só de estar ali, fico bem.

É um bicho social, não é?

Muito. Pode não parecer, mas não tenho estado muito bem nos últimos tempos. Até ando numa psiquiatra, que me

garante que não estou com uma depressão. Ela diz-me: “Se fosse uma depressão, querias era ficar em casa, dentro da

cama, não saías.” E é verdade: hoje estou em casa por causa da entrevista da VISÃO, caso contrário já estaria no café – há

que tempos! Ando sempre por aí, o que eu quero é ver gente. E por isso é que gosto de estar na Ericeira. Aqui em Lisboa,

nas Avenidas Novas, às sete da tarde, está tudo fechado. Quando chego à Ericeira, se quero sair de casa, sei que tenho

imensos bares que só fecham às duas da manhã.

Gosta de andar na rua?

Gosto imenso de andar na rua, gosto de estar com as pessoas, gosto dos cafés. Lembro-me de, um dia, ouvir dizer ao

Augusto Abelaira: “Se um dia os cafés fecharem, deixo de escrever.” Não direi o mesmo, até porque não escrevo nos

cafés, só no computador, em casa. Nos cafés, tiro notas, respondo à correspondência…

Agrada-lhe o rumo que Lisboa tem tomado nos últimos anos?

Gosto muito de Lisboa, é a minha cidade. Mas já me sinto melhor na Ericeira. Lisboa está, cada vez mais, virada para o

turista, deixou de ser uma cidade tão acolhedora. E estes bairros estão despovoados. Aqui ao pé de mim, fechou a

farmácia, a Alliance Française, e até o Toninho, que era o meu café, foi substituído pela Virtuosa.

Continua a responder a todos os leitores que lhe escrevem?

Quer que lhe mostre aqueles que faltam? [Levanta-se e vai buscar um molho de cartas e postais por responder]. Já estou

há três dias a pôr isto em ordem.

Diana Tinoco

Alice Vieira, escritora e jornalista portuguesa, fotografada em sua casa.

O que lhe dizem? Falam-lhe sobre os livros?

Ah, isso é muito engraçado. Neste momento, recebo imensa correspondência do estrangeiro. O único livro que tenho

traduzido em russo é A Espada do Rei Afonso. E não têm conta os postais que recebo de lá a dizer coisas como “o seu

livro é muito popular”, “nunca pensei saber tanto sobre o primeiro rei de Portugal”… [Risos.]

Tem correspondentes fixos?

Sim, normalmente, malucos como eu. [Risos.] Começaram a ler-me em pequenos, conhecemo-nos, hoje já são mães, pais

e professores. E quando falho o postal de aniversário, cobram-me. Estão habituados e quando não mando, protestam.

Ainda sou daquele tempo antigo em que se escreviam cartas e postais. No que depender de mim, os correios nunca irão

à falência.

Recebemos aquilo que damos. É isto que levamos da vida?

É mesmo. Quando mando um postal, não mando um postal qualquer. Quero que aquela pessoa goste daquele postal em

concreto, não envio o primeiro que me aparece. Gosto muito de estar com as pessoas. E, se calhar, também é por isso

que continuo a ir às escolas. Penso muitas vezes que ando a dizer as mesmas coisas há 40 anos, mas depois também

penso que os miúdos não são sempre os mesmos, muitos deles é a primeira vez que me ouvem. E há miúdos com muita

graça. Deixam-me babada. Em São Mamede de Infesta, um miúdo perguntou-me: “Come muitos doces?” Respondi que,

por acaso, nem sou muito de doces, ao que ele acrescentou: “Então, como é que é tão doce?” [Risos.] Tão lindinho.

E depois não é capaz de dizer que não.

E depois não sou capaz de dizer que não. Estou sempre a dizer isto: quem me trama são os amigos. Aos amigos, é

complicado dizer que não.

Digo sempre que devo ter sido a menina que mais cedo saiu da casa dos pais. Saí com 15 dias. A minha mãe não estava

para criar filhos. Depois de mim, ainda teve mais dois e também os deu. E não era porque não pudesse, era porque não

estava para isso

Costuma dizer que é “amigodependente”.

Sou mesmo “amigodependente”. Repare: agora, vivo sozinha, mas esta casa já esteve cheia de gente. Antes do 25 de

Abril, vinham muitos para aqui… Esta sala não era assim, aberta, tinha ali um quarto. E eles ficavam todos lá.

Quem eram eles?

Os meus amigos que iam dar o salto [emigrantes e/ou exilados políticos], os que não-sei-quê, os que precisavam. Vinham,

ficavam e iam-se embora. De tal maneira que o meu filho [André Fonseca, hoje professor universitário], de manhã,

costumava perguntar: “Mãe, temos hóspedes?” Ele já sabia que, se tivéssemos hóspedes, não podia falar com eles. Uma

vez, de madrugada, um destes meus amigos, do Porto, bateu-me à porta: “Posso cá ficar?” E eu perguntei-lhe: “Sabes

fazer uma cama, não sabes? Vai ali ao fundo, está lá a roupa, faz a cama, que eu vou-me embora, vou ter a criança.”

Pouco depois, nasceu a minha filha [Catarina Fonseca, hoje jornalista e escritora].

Estava a explicar que agora vive sozinha.

Havia sempre muita gente cá em casa e, depois, acabou tudo. Foi o facto de ver a casa sem ninguém que me fez um

bocadinho mal à cabeça. Nunca tinha tido uma casa sem ninguém. O meu segundo marido [Mário Pinto] morreu há dois

anos e um dos meus irmãos também morreu na mesma altura, com uma semana de intervalo. Estou melhor, o trabalho

também me ajuda. Mas ainda há uns tempos entrava em casa e dizia: “Já cheguei!” E depois pensava: “Para quem é que

estou a falar?”

Está quase sempre bem-disposta, é uma grande contadora de histórias. Qual o seu lado lunar?

Tive uma infância muito complicada e, por isso, sempre soube que, se queria alguma coisa, tinha de a fazer. Acho que isto

me deu força para reagir e para acreditar que, se hoje não foi tão bom, amanhã será melhor. Quando as velhotas que me

criaram me chamavam, lembro-me de pensar: “Bem, elas matar, não me matam.” Portanto, sou otimista por natureza.

Nunca acredito muito que as coisas más vão acontecer. Nem quando, há 30 anos, um médico me deu dois anos de vida.

Tenho isso de criança.

Por que razão não foi criada pelos seus pais?

Digo sempre que devo ter sido a menina que mais cedo saiu da casa dos pais. Saí com 15 dias. A minha mãe não estava

para criar filhos. Depois de mim, ainda teve mais dois e também os deu. E não era porque não pudesse, era porque não

estava para isso. Nascíamos e ela dava-nos, a tios-avós muito mais velhos, a primos mais velhos… Por isso, só convivi com

os meus irmãos na idade adulta.

Os afetos não eram muito trabalhados na sua família?

Nada, nada mesmo. Foi horrível, fui criada por caridade pelos meus tios-avós. E, como eles não tinham paciência para

crianças, a única coisa boa foi o facto de eu poder mexer nos livros todos que havia lá em casa, nos bons, nos maus, nos

assim-assim. Fartei-me de ler porcarias, que me fizeram muito bem. Havia os livros que as velhotas liam, John,

o Chauffeur Russo era um clássico, lia todas aquelas histórias sobre os meninos enjeitadinhos. Houve um dia que me

perguntaram: “Então, o que é que tu queres ser quando fores crescida?” E eu disse: “Quero ser enjeitada.” [Risos.]

Pronto, fiquei de castigo.

Que idade tinha quando começou no jornalismo?

Fui para o Diário de Lisboa aos 18 anos. Sempre disse que queria ir trabalhar para um jornal. Eu tinha aquela ideia de que

os jornalistas nunca estavam em casa, um dia falavam de uma coisa, no outro dia falavam de outra. Para mim, ser

jornalista era ter uma profissão em que nunca estava em casa.

Andar na rua, o que aliás é considerado uma boa prática.

Dantes, isso era dantes. Tenho tantas saudades desse tempo…

Quantas mulheres é que, nessa altura, havia no Diário de Lisboa?

Muito poucas, a Maria Judite de Carvalho, a Manuela de Azevedo… E, além disso, estavam em salinhas pequeninas, não

estavam mesmo na redação. Quando já estava no Diário de Notícias, o meu chefe disse que era preciso ir a Madrid,

perguntou quem podia ir e eu levantei logo a mão. É muito engraçado porque uma colega, muito feminista, a Antónia de

Sousa, olhou para mim e perguntou: “Então, mas já perguntaste ao teu marido se podes ir?” Quer no Diário de

Lisboa quer no Diário de Notícias, nunca senti discriminação por ser mulher. Sempre me mandaram fazer serviços às duas

da manhã. E eu ia.

O que gostava mais de fazer?

Gosto de crónica, de reportagem, mas o que mais gosto de fazer é entrevistas. Os jornais foram, de facto, uma parte

importante da minha vida. E ficou-me, para sempre, o ritmo do jornal diário. Tem de se fazer, faz-se; é agora, e é já.

Vocês sabem lá o que é uma revolução! Em Paris, no Maio de 68, saíamos de casa e víamos a rua com os carros todos

a arder. Para mim, que vinha deste País, foi uma revelação: se quiser, a gente luta e faz

Era uma jornalista faz-tudo?

Sim, até fiz jornalismo desportivo. E gostei muito, quando estava no Diário Popular, subia as escadinhas e ia trabalhar

para o Record. Fiz muitas Voltas a Portugal… Lembro-me de muitas maluqueiras, como a de os jornalistas se quotizarem

para darem um prémio ao ciclista que ficava em último.

A escrita jornalística está impregnada nos seus livros.

Está mesmo. Quando fazia livros a meias num grupo de seis escritores (a Luísa Beltrão, a Leonor Xavier, a Rosa Lobato de

Faria, o Mário Zambujal, o João Aguiar e eu), toda a gente acertava logo nos capítulos que eu e o Zambujal escrevíamos.

Quando, nas escolas, digo que os adjetivos não servem para nada, as professoras ficam assustadas. A propósito, há um

adjetivo que eu já não aguento: incrível. Agora, tudo é incrível!

E porque é que, aos 20 e poucos, foi para Paris?

Quando o Mário [Castrim, jornalista com quem Alice viria a casar-se] me chamou para ir ao Diário de Lisboa, lembro-me

de olhar para o cimo das escadas e pensar: “Aquela é a vida que eu quero. E aquele é o homem que eu quero.” Mas como

o Mário (que naquela altura era casado) nunca mais se decidia, fui para Paris. Costumo dizer que foi a minha verdadeira

universidade. Estive em casa da minha prima, da Maria Lamas, onde ela recebia meio mundo, Pablo Neruda, Jorge

Amado, Nicolás Guillén, Jorge Semprún… E eu ali, está a ver? E, depois, ainda veio o Maio de 68. Vocês sabem lá o que é

uma revolução! Em Paris, no Maio de 68, saíamos de casa e víamos a rua com os carros todos a arder. Para mim, que

vinha deste país, foi uma revelação: se quiser, a gente luta e faz. Era nossa obrigação lutar, tínhamos de fazer as coisas.

Em Paris, percebi que era possível.

Qual é o segredo de os seus livros agradarem a tantas gerações?

É engraçado porque, às vezes, quando vou às escolas, chamo isso à conversa. Rosa, Minha Irmã Rosa – que, juntamente

com Chocolate à Chuva e Leandro, Rei da Helíria são livros obrigatórios nas escolas – foi escrito há 40 anos. Sou eu que,

no final, depois das perguntas todas, pergunto: “Não acham estranho que colar cromos fosse a coisa mais divertida que a

Rosa tinha para fazer? Então, e os telemóveis, e isto, e aquilo?” Julgo que aquilo que os prende às histórias é a história

em si, não são os adereços.

É adepta fervorosa das redes sociais e costumo citá-la quando diz que o Facebook é o seu“kindergarden”, o seu jardim

de infância.

Exatamente, não é para discutir o Estado da Nação. É para me divertir.

E fazer amigos. Ainda há pouco tempo, em Matosinhos, uma senhora veio ter comigo. Só nos conhecíamos do Facebook,

nunca nos tínhamos visto – e fizemos uma festa.

Ainda bebe 20 cafés por dia?

Ainda. E não me faz mal nenhum. Até já tive um médico a dizer-me que o meu organismo absorve a cafeína

imediatamente. Bebo 20 cafés porque gosto, é mesmo vício.

VISÃO on line

CULTURA

04.01.2020 às 19h30

SARA BELO LUÍS

Вам также может понравиться

- AprendizagensEssenciais 3ºCДокумент6 страницAprendizagensEssenciais 3ºCteresamirandaОценок пока нет

- Leandro, Rei Da Helíria (Teste Sem Correção)Документ3 страницыLeandro, Rei Da Helíria (Teste Sem Correção)teresamirandaОценок пока нет

- Unidade 1 (Texto Publicitário, Artigo de Opinião, Crítica) (Teste Com Correção) 7Документ6 страницUnidade 1 (Texto Publicitário, Artigo de Opinião, Crítica) (Teste Com Correção) 7teresamiranda100% (1)

- Leandro, Rei Da Helíria (Teste Com Correção) 7Документ3 страницыLeandro, Rei Da Helíria (Teste Com Correção) 7teresamiranda100% (1)

- ++lab7 Oficina Escrita ExposicaoДокумент5 страниц++lab7 Oficina Escrita ExposicaoteresamirandaОценок пока нет

- 5 PortuguesДокумент12 страниц5 PortuguesZé CaçadorОценок пока нет

- Cidadania e DesenvolvimentoДокумент6 страницCidadania e DesenvolvimentoMusicflat CarvalhosОценок пока нет

- Texto Publicitário (Teste Sem Correção)Документ5 страницTexto Publicitário (Teste Sem Correção)teresamirandaОценок пока нет

- RRR-ae Enos7 Rubrica Avaliacao Apresentacao OralДокумент107 страницRRR-ae Enos7 Rubrica Avaliacao Apresentacao OralteresamirandaОценок пока нет

- O Que Sei Sobre - 7 WordДокумент11 страницO Que Sei Sobre - 7 WordteresamirandaОценок пока нет

- Texto Publicitário (Teste Com Correção)Документ5 страницTexto Publicitário (Teste Com Correção)teresamirandaОценок пока нет

- pch7 Grelha Avaliacao Escrita BiografiaДокумент1 страницаpch7 Grelha Avaliacao Escrita BiografiateresamirandaОценок пока нет

- RRRRRae Enos7 Rubrica Avaliacao Trabalho ProjetoДокумент107 страницRRRRRae Enos7 Rubrica Avaliacao Trabalho ProjetoteresamirandaОценок пока нет

- Crítica (Teste Com Correção)Документ4 страницыCrítica (Teste Com Correção)teresamirandaОценок пока нет

- Plano 21 23 Escola - Plano Recuperac - A - o AprendizagensДокумент10 страницPlano 21 23 Escola - Plano Recuperac - A - o AprendizagensteresamirandaОценок пока нет

- Crítica (Teste Sem Correção)Документ4 страницыCrítica (Teste Sem Correção)teresamirandaОценок пока нет

- Ae ppt7 Ficha Aval Portefolio LeituraДокумент24 страницыAe ppt7 Ficha Aval Portefolio LeiturateresamirandaОценок пока нет

- Ae Enos7 Guiao Leitura Avo Neto Teolinda GersaoДокумент3 страницыAe Enos7 Guiao Leitura Avo Neto Teolinda GersaoMilena Macedo CarvalhaisОценок пока нет

- ++referencial - Direitos - Humanos - Cp-Em Discussão-Abril22Документ79 страниц++referencial - Direitos - Humanos - Cp-Em Discussão-Abril22teresamirandaОценок пока нет

- Ae ppt7 Guioes Leitura Parte 1 SolucoesДокумент5 страницAe ppt7 Guioes Leitura Parte 1 SolucoesteresamirandaОценок пока нет

- ++lab7 Oficina Escrita ResumoДокумент4 страницы++lab7 Oficina Escrita ResumoteresamirandaОценок пока нет

- ManualMudarte Helpo-Agosto22Документ38 страницManualMudarte Helpo-Agosto22teresamirandaОценок пока нет

- ++lab7 Oficina Escrita ComentarioДокумент3 страницы++lab7 Oficina Escrita ComentarioteresamirandaОценок пока нет

- Os Modelos Pedagogicos HighScope e Do Movimento Da Escola ModernaДокумент213 страницOs Modelos Pedagogicos HighScope e Do Movimento Da Escola ModernateresamirandaОценок пока нет

- ACD - Projeto MAIA para Uma Melhoria Das Práticas de Avaliação Das Aprendizagens António Sérgio Abril 2022Документ99 страницACD - Projeto MAIA para Uma Melhoria Das Práticas de Avaliação Das Aprendizagens António Sérgio Abril 2022teresamiranda0% (1)

- PF Port91 F1 2022 - NetДокумент16 страницPF Port91 F1 2022 - NetteresamirandaОценок пока нет

- Texto Poético Ficha InformativaДокумент3 страницыTexto Poético Ficha InformativaLeonor CostaОценок пока нет

- Referencial Ed para A Seguranca A Defesa e A Paz Cp-Em DiscussãoДокумент107 страницReferencial Ed para A Seguranca A Defesa e A Paz Cp-Em DiscussãoteresamirandaОценок пока нет

- PF Port91 F1 2022 CC VT - NetДокумент11 страницPF Port91 F1 2022 CC VT - NetteresamirandaОценок пока нет

- pch7 Questao Aula Flexao VerbalДокумент3 страницыpch7 Questao Aula Flexao VerbalteresamirandaОценок пока нет

- Testes PlátanoДокумент61 страницаTestes PlátanoExplicações Matemática Biologia FunchalОценок пока нет

- LisbonДокумент52 страницыLisbonlujanvalОценок пока нет

- Os Ratos .E MafraДокумент33 страницыOs Ratos .E MafraMafalda TeixeiraОценок пока нет

- Revista Home TailorsДокумент44 страницыRevista Home TailorsTiago GonçalvesОценок пока нет

- A Freguesia Da Carvoeira MafraДокумент447 страницA Freguesia Da Carvoeira MafradioneiakuzeОценок пока нет

- MFR pr1 A Nossa Costa Maritima Folheto PDFДокумент8 страницMFR pr1 A Nossa Costa Maritima Folheto PDFClarisse FerreiraОценок пока нет

- Fernando Silva - SaloiosДокумент7 страницFernando Silva - SaloiossilvartesОценок пока нет

- Portugal - Surf Guide 2012 (TP)Документ24 страницыPortugal - Surf Guide 2012 (TP)Rui M. C. PimentaОценок пока нет

- MME - A Monumental Da EriceiraДокумент10 страницMME - A Monumental Da EriceirajperdigaoОценок пока нет

- História Do Yacht Amelia IVДокумент3 страницыHistória Do Yacht Amelia IVAntónio Manuel GeraldoОценок пока нет

- Artigo - Revista MarésДокумент48 страницArtigo - Revista MarésAlexandra PimentelОценок пока нет

- Men's Health Portugal #166 (GigaTuga) PDFДокумент91 страницаMen's Health Portugal #166 (GigaTuga) PDFRodrigoVersa100% (1)

- Plátano 5 TestesДокумент60 страницPlátano 5 TestesFamília FelizОценок пока нет