Академический Документы

Профессиональный Документы

Культура Документы

Развитие Монофелитства До Vi Вселенского Собора

Развитие Монофелитства До Vi Вселенского Собора

Загружено:

Иван Романов0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

18 просмотров4 страницыАвторское право

© © All Rights Reserved

Доступные форматы

DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Пожаловаться на этот документАвторское право:

© All Rights Reserved

Доступные форматы

Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

18 просмотров4 страницыРазвитие Монофелитства До Vi Вселенского Собора

Развитие Монофелитства До Vi Вселенского Собора

Загружено:

Иван РомановАвторское право:

© All Rights Reserved

Доступные форматы

Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

Вы находитесь на странице: 1из 4

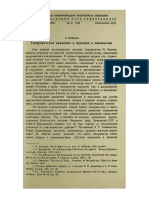

Развитие монофелитства до VI Вселенского собора

VI и VII века в истории Византийской империи выделяются попытками

присоединения монофизитов с их областями на основе компромисса для

«достижения единства империи через единство вероисповедания».

Последним серьезным предприятием в этом направлении стало

монофелитство, богословская униональная форма, смягчающая

монофизитство. Главной движущей силой выступала власть византийского

государства в лице императора Ираклия.

Император Ираклий пришел к власти в 610 году, захватив

Константинополь и убив узурпатора Фоку. Будучи военачальником,

большую часть жизни он провел в войнах. Государство досталось ему в

состоянии как экономического, так и политического кризиса, враги были со

всех сторон, что и определило его униональную политику, необходимую для

создания форпостов на приграничных монофизитских территориях. Во

многом этому способствовал патриарх Константинопольский Сергий,

который был «родом сирийцем из яковитской семьи ... хорошо знал доктрину

монофизитства ... образованный, умный, но не богослов, а практический

деятель», т. е. разбирался в проблематике, будучи непосредственно знаком с

ней, а также вполне осознавал серьезность сложившейся ситуации и

пользовался всеми доступными средствами для ее разрешения. Собственно,

согласно версии прп. Максима Исповедника, именно он и предложил

формулу моноэнергизма в значении действия только одной природы во

Христе во время переписки с Григорием Арсом в 617 г. и Феодором

Фаранским, хотя сам Сергий утверждал, что эта идея возникла у императора

Ираклия во время похода 622 г. при споре с главой северинан Павлом

Одноглазым.

Армения стала первой на пути диалога с империей, это было

обусловлено во многом ее геополитическим положением (защита от персов),

также император был родом из смежной с ней Каппадокии. В 626 г. Ираклий

начал переговоры с Киром, митрополитом Фазиса. Сергий убедил его на

основании ссылок на послание патриарха Мины к папе Вигилию, томос папы

Льва и творения Кирилла Александрийского, в которых якобы идет речь об

одном действии, принять идею моноэнергизма, и тот был назначен в 631 г.

патриархом Александрийским. Частичное воссоединение армянской церкви в

630-632 гг. удалось «благодаря единоличной решимости католикоса Эзры»,

вызвавшего недовольство многих своих соратников. Воссоединение с

Антиохией осложнилось тем, что патриарх Афанасий требовал от

императора осуждения Халкидонского Собора.

Успехом для монофизитов стало заключение в 633 г. Киром с

александрийскими монофизитами унии в 9 главах, которые были написаны

довольно размыто, в них было смешано и православие, и монофизитство, но

монофизиты видели в нем посрамление Халкидонского Собора.

Обличителем этого выступил монах Софроний, ставший в 634 г. патриархом

Иерусалимским, который «не согласился с формулой "одна энергия", а

потребовал "две"» и ставил под угрозу саму формулу, т. к. «мог перед Римом

обнаружить то, что Ираклий с Сергием скрывали». Патриарх Сергий в

ответ привлекает на свою сторону папу Гонория, не особо разбирающегося в

проблематике, впоследствии именно он с подачи Сергия предложил термин

«монофелитство» в значении одной воли, что логически следовало за

«моноэнергизмом». Благодаря поддержке Гонория и кончине Софрония

ересь набирает силу и в 638 г. появляется «Экфесис» Ираклия – по сути

переделанное послание патриарха Сергия, в нем «запрещаются оба

выражения, и "миа энергиа", и "дио энергие" ... предлагается формула "эн

телима"» - единая воля во Христе. Начинается новый этап развития

монофелитства. Уходит первое поколение монофелитов: Гонорий (638 г.),

Сергий (638 г.), Ираклий (641 г.)

Император Констанс (641-668 гг.), внук Ираклия, сохраняет

монофелитство на государственном уровне, богословский накал спадает, но

вопрос остается актуальным для Византии и в 648 г. издается «Типос»,

утверждающий статус монофелитства как государственной религии

Византийской империи, что порождает более жесткое государственное

администрирование в этом вопросе. «Типос» приказывал «прекратить

спорить о том и другом выражении» относительно воль во Христе. Не

подчинившихся ждало лишение должностей и ссылки.

Одним из борцом монофелитства стал прп. Максим Исповедник,

который родился в 580 г., состоял на службе при Ираклии, затем был

настоятелем монастыря в Константинополе и после издания «Экфесиса»

переселился в Северную Африку под покровительство наместника Григория,

планировавшего захватить престол, что позднее поставили прп. Максиму в

вину. Оттуда он продолжил диспут, в т. ч. с Пирром, бывшим патриархом

Константинопольским, в котором победил его. В 648 г. Максим переселяется

в Италию, где участвует в Латеранском Соборе 649 г. под предводительством

другого борца против монофелитства папы Мартина. Надо отметить, что в

отличие от Константинопольских патриархов большинство предстоятелей

римской кафедры после Гонория придерживалось ортодоксального учения.

Латеранский Собор проходил с 5 по 31 октября 649 года, имел 5 заседаний.

Он утвердил учение о двух волях как православное, осудил «в 20 канонах-

анафематизмах все монофелитское учение детально», и его представителей:

патриархов Константинопольских Сергия, Пирра, Павла и Кира

Александрийского.

Император Констанс увидел в этом явное противление «Типосу», и

папу Мартина (653 г.) и Максима (655 г.) доставили на суды в

Константинополь. Главные обвинения были политические, в т. ч. содействие

политическим мятежникам, неисполнение императорского эдикта – «Типоса»

и некое неправомыслие. В итоге, отказавшись от компромисса, они оба были

отправлены в ссылки, где и умерли.

Ко времени преемник Констанса, императора Константина Погоната,

полностью отпала необходимость богословской унии с монофизитами, т. к.

их территории были захвачены арабами. Император «равнодушен к

«Типосу» ... находит, что спор идет из-за несущественных слов» и начинает

подготовку к VI Вселенскому Собору.

Вам также может понравиться

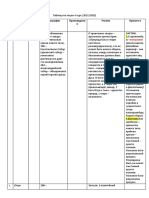

- Tabela Za Vselenskite SoboriДокумент1 страницаTabela Za Vselenskite SoboriПетар ДимковскиОценок пока нет

- Аэндорская волшебницаДокумент1 страницаАэндорская волшебницаИван РомановОценок пока нет

- Лекция 7 по Истории РПЦДокумент17 страницЛекция 7 по Истории РПЦИван РомановОценок пока нет

- 2 Вселенский СоборДокумент3 страницы2 Вселенский СоборИван РомановОценок пока нет

- ПроскомидияДокумент3 страницыПроскомидияИван РомановОценок пока нет

- Протокол ТабатаДокумент2 страницыПротокол ТабатаИван РомановОценок пока нет

- ПроскомидияДокумент3 страницыПроскомидияИван РомановОценок пока нет

- Диодор Тарсийский о Воплощении - zabolotny - 38-46Документ9 страницДиодор Тарсийский о Воплощении - zabolotny - 38-46Anonymous r57d0GОценок пока нет

- Thesis DavydenkovДокумент525 страницThesis DavydenkovPavel TebekinОценок пока нет

- На пути к новому времениДокумент7 страницНа пути к новому времениПолинаОценок пока нет

- Таблица по отцамДокумент7 страницТаблица по отцамИоаннОценок пока нет

- ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕДокумент3 страницыДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕVartolomeu SihastruОценок пока нет

- Леонтий Иерусалимский, Феодор Абу-Курра, Леонтий Византийский. Полемические сочинения (2011)Документ269 страницЛеонтий Иерусалимский, Феодор Абу-Курра, Леонтий Византийский. Полемические сочинения (2011)bobongoОценок пока нет

- Одиночество мага2Документ278 страницОдиночество мага2Анатолий КирилюкОценок пока нет

- МонтайюДокумент541 страницаМонтайюLarisa RuzhyevaОценок пока нет

- Yuzbashyan - Tondrakitskoe Dvizhenie V Armenii I PaДокумент14 страницYuzbashyan - Tondrakitskoe Dvizhenie V Armenii I PaAndo KasyanОценок пока нет