Академический Документы

Профессиональный Документы

Культура Документы

3 лекция. Организация и планирование научных исследовании.

3 лекция. Организация и планирование научных исследовании.

Загружено:

Chingis Abdukadyr0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

22 просмотров26 страницАвторское право

© © All Rights Reserved

Доступные форматы

DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Пожаловаться на этот документАвторское право:

© All Rights Reserved

Доступные форматы

Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

22 просмотров26 страниц3 лекция. Организация и планирование научных исследовании.

3 лекция. Организация и планирование научных исследовании.

Загружено:

Chingis AbdukadyrАвторское право:

© All Rights Reserved

Доступные форматы

Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

Вы находитесь на странице: 1из 26

Тема № 3. Методология научного исследования.

1. Общие методы научного исследования.

2. Общенаучные методы научного исследования.

3. Частнонаучные методы научного исследования.

4. Специальные методы научного исследования.

1. Общие методы научного исследования.

Юриспруденция активно пользуется общими методами

исследования, которые присущи разным наукам. Они необходимы для

обоснования центральной теории и практических выводов. Так, например,

метод моделирования помогает создавать различные правовые и

государственные явления и изучать их развитие. Метод сравнения —

сопоставлять и сравнивать их между собой. А экспериментальный метод —

проверять, как данные образцы будут действовать в особых условиях.

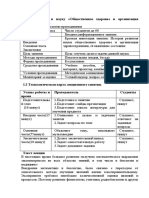

Чтобы не запутаться во всём многообразии методов, которые

используются в научной дисциплине «Право», мы разделили их по

четырём основным группам в удобной таблице:

К общим методам относятся: обобщение; наблюдение; сравнение;

описание; эксперимент; моделирование.

1. Обобщение - процесс установления общих свойств и признаков

предметов. Тесно связано с абстрагированием. Гносеологической основой

обобщения являются категории общего и единичного.

Всеобщее (общее) - философская категория, отражающая сходные,

повторяющиеся черты и признаки, которые принадлежат нескольким

единичным явлениям или всем предметам данного класса.

В соответствии с двумя видами общего различают два вида

научных обобщений: выделение любых признаков (абстрактно-общее) или

существенных (конкретно-общее, закон).

По другому основанию можно выделить обобщения: а) от

отдельных фактов, событий к их выражению в мыслях (индуктивное

обобщение); б) от одной мысли к другой, более общей мысли (логическое

обобщение).

Мысленный переход от более общего к менее общему есть процесс

ограничения. Обобщение не может быть беспредельным. Его пределом

являются философские категории, которые не имеют родового понятия и

потому обобщить их нельзя.

2. Наблюде́ние — описательный психологический исследовательский

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и

регистрации поведения изучаемого объекта.

Наблюдение — организованное, целенаправленное и фиксируемое

восприятие психических явлений с целью их изучения в определённых

условиях.

Наблюдение применяется там, где вмешательство экспериментатора

нарушит процесс взаимодействия человека со средой. Этот метод незаменим

в случае, когда необходимо получить целостную картину происходящего и

отразить поведение индивидов во всей полноте.

Главными особенностями метода наблюдения являются:

— непосредственная связь наблюдателя и наблюдаемого объекта;

— пристрастность (эмоциональная окрашенность) наблюдения;

— сложность (порой — невозможность) повторного наблюдения.

В естественных условиях наблюдатель, как правило, не влияет на

изучаемый процесс (явление). В психологии существует проблема

взаимодействия наблюдателя и наблюдаемого. Если испытуемый знает, что

за ним наблюдают, то присутствие исследователя оказывает влияние на его

поведение. Ограниченность метода наблюдения вызвала к жизни другие,

более «совершенные» методы эмпирического исследования: эксперимент и

измерение.

Предметом наблюдения способно выступать лишь то, что

возможно объективно зарегистрировать. Таким образом, исследователь не

наблюдает свойства психики, он регистрирует лишь те проявления объекта,

которые доступны для фиксации. И только исходя из предположения о том,

что психика находит своё проявление в поведении, психолог может строить

гипотезы о психических свойствах, основываясь на данных, полученных при

наблюдении.

Наблюдение может осуществляться непосредственно исследователем,

либо посредством приборов наблюдения и фиксации его результатов. В их

число входит аудио-, фото-, видеоаппаратура, особые карты наблюдения.

Наблюдением называется целенаправленное, организованное и

определённым образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта.

Результаты фиксации данных наблюдения называются описанием поведения

объекта. Наблюдение применяется тогда, когда либо невозможно, либо

непозволительно вмешиваться в естественное течение процесса. Оно может

быть:

1) Непосредственным и опосредованным;

2) Внешним и внутренним;

3) Включённым (которое может быть открытым и закрытым) и

невключённым;

4) Прямым и косвенным;

5) Сплошным и выборочным (по определённым параметрам);

6) Полевым (в повседневной жизни) и лабораторным.

Преимущества метода наблюдения:

- Наблюдение позволяет непосредственно охватить и зафиксировать акты

поведения.

- Наблюдение позволяет одновременно охватить поведение ряда лиц по

отношению друг к другу или к определённым задачам, предметам и т. д.

- Наблюдение позволяет произвести исследование независимо от готовности

наблюдаемых субъектов.

- Наблюдение позволяет достичь многомерности охвата, то есть фиксации

сразу по нескольким параметрам — например, вербального и невербального

поведения.

- Оперативность получения информации.

- Относительная дешевизна метода.

Недостатки метода наблюдения:

- Отхождение от цели наблюдения (Получение фактов, несоответствующих

целям исследования).

- Прошлый опыт исследования влияет на последующие факты наблюдения.

3. Сравнение. Сравни́тельный ме́тод — метод сопоставления двух и

более объектов (явлений, идей, результатов исследований и т. п.), выделение

в них общего и различного с целью классификации и типологии.

Сравнительный метод, как универсально применяемый, относится к

общенаучным методам исследований. По своему функциональному

назначению и способам использования, является эмпирическим. На практике

различают ряд его форм. Например, сравнительно-сопоставительный метод,

выявляющий природу разнородных объектов; сравнительно-историко-

типологический, раскрывающий сходство не связанных по своему

происхождению явлений одинаковыми условиями генезиса и развития;

сравнительно-историко-генетический, показывающий сходство явлений как

результат их родства по происхождению; сравнение, фиксирующее

взаимовлияния различных объектов и явлений.

В прикладных исследованиях сравнительный метод используется

в качестве основного при классификации, типологии, оценке, генерализации.

Он позволяет разделить общие и отличительные признаки и свойства

изучаемых объектов и процессов их развития.

Успешное применение сравнительного метода подразумевает

унификацию приёмов наблюдения, включая стандартизацию исходных

данных и получаемых результатов.

Недостатком сравнительного метода является неспособность, в ходе

его использования, управлять истинно «независимыми» переменными

исследуемого объекта при возможном влиянии, неизвестными способами,

этих переменных на значимые показатели, в которых предполагается прямая

причинная или сопутствующая связь.

4. Описание. Описа́тельный ме́тод — вид научного метода,

представляющий собой систему процедур сбора, первичного анализа и

изложения данных и их характеристик. Описательный метод имеет

применение во всех дисциплинах социально-гуманитарного и

естественнонаучного циклов. Предельно широкая употребительность

описательного метода в границах научного поиска обусловливается

многоступенчатостью методологии современного научного познания, в

иерархии которой описательный метод занимает первичные позиции (после

наблюдения).

Традиционно принято выделять следующий состав процедур,

системное применение которых обеспечивает результативность

употребления описательного метода:

- исходным пунктом развёртывания описательного метода является

формирование первичного предмета описания — признаков, параметров и

характеристик объекта, маркирующихся в качестве значимых и

существенных, и составляющих основной аналитический фокус наблюдения

и описания (операции, осуществляемые в границах данной процедуры носят

преимущественно аналитический характер);

- основной путь проходит через сбор, каталогизацию (типологизацию,

систематизацию или распределение по категориям) материала (данных),

открывающие возможность исследования его состава, структуры,

характеристик, наиболее общих отношений между ними, а также предметно

заданных качеств (распределение и поляризация данных по типам, классам,

видам, родам или категориям, напротив, реализуется преимущественно в

синтетическом ключе);

- материал, собранный и вторично переработанный по категориям,

классам, группам, видам или типам подаётся на выход углублённого

научного исследования.

Примером первичного описания, например топонимического

(гидронимического) материала, могут служить списки рек, списки

населённых пунктов, а при исследовании антропонимии — картотеки

антропонимов (фамилий, имён, псевдонимов). Нередко на основе этих

материалов создаются словари (каталоги, индексы) с той или иной степенью

осмысления включённого в них материала.

5. Эксперимент. Эксперимент - наблюдение в специально

создаваемых и контролируемых условиях, что позволяет восстановить ход

явления при повторении условий. Эксперимент, как правило, осуществляется

на основе теории или гипотезы, определяющих постановку задачи и

интерпретацию результатов.

Эксперимент - метод эмпирического исследования, при котором

ученый воздействует на изучаемый объект с помощью специальных

материальных средств (экспериментальных установок и приборов) с целью

получения необходимой информации о свойствах и особенностях этих

объектов или явлений.

Общие черты эксперимента – это необходимость…

- контролировать любой эксперимент, т.е. исключать влияние внешних

переменных, не принятых исследователем по тем или иным причинам к

рассмотрению;

- определять точность измерительных приборов и получаемых данных;

- уменьшать до разумных пределов число переменных в эксперименте;

- составлять план проведения эксперимента, наилучший с той или иной

точки зрения;

- проверять правильность полученных результатов и их точность;

- выбирать способ обработки экспериментальных данных и форму

представления результатов;

- анализировать полученные результаты и давать их интерпретацию в

терминах той области, где эксперимент проводится.

6. Моделирование. Исследование объектов, процессов или явлений

путем построения и изучения их моделей для определения или уточнения

характеристик оригинала называется моделированием.

Моделирование — это метод познания, состоящий в создании и

исследовании моделей. Теория замещения объектов-оригиналов объектом-

моделью называется теорией моделирования.

Основными этапами моделирования являются:

1) постановка задачи;

2) разработка модели, анализ и исследование задачи;

3) компьютерный (натурный, физический) эксперимент;

4) анализ результатов моделирования.

На этапе разработки модели осуществляется построение

информационной модели, то есть формирование представления об

элементах, составляющих исходный объект.

Если результаты моделирования подтверждаются и могут служить

основой для прогнозирования поведения исследуемых объектов, то говорят,

что модель адекватна объекту. Степень адекватности зависит от цели и

критериев моделирования.

Виды моделирования: материальное; идеальное; знаковое;

математическое.

Материальным (физическим, предметным, натурным) принято

называть моделирование, при котором реальному объекту

противопоставляется его увеличенная или уменьшенная копия, допускающая

исследование (как правило, в лабораторных условиях) с помощью

последующего перенесения свойств изучаемых процессов и явлений с

модели на объект на основе теории подобия. Примеры: в астрономии -

планетарий, в архитектуре - макеты зданий, в самолетостроении - модели

летательных аппаратов и т.п.

Идеальное моделирование - основано не на материальной аналогии

объекта и модели, а на аналогии идеальной, мыслимой. Идея мысленного

эксперимента впервые была выдвинута Г. Галилеем. Галилей применил идею

мысленного эксперимента к воображаемому телу, которое свободно от всех

внешних воздействий. Такой мысленный эксперимент позволил Г. Галилею

прийти к идее инерциального движения тела.

Знаковое моделирование – это моделирование, использующее в

качестве моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы,

графики, чертежи, формулы, наборы символов.

Математическое моделирование - это моделирование, при котором

исследование объекта осуществляется посредством модели,

сформулированной на языке математики. Например, описание и

исследование законов механики Ньютона средствами математических

формул.

2. Общенаучные методы научного исследования.

Среди всего многообразия общенаучных методов в юриспруденции

чаще всего используют следующие:

- диалектический метод;

- логический метод;

- системный метод;

- функциональный метод;

- системно-структурный метод.

1. Диалектический метод исследования в юриспруденции.

Диалектический метод базируется на основных принципах диалектики,

изучая государственно-правовые системы и явления с точки зрения единства

и борьбы противоположностей. В его рамках активно используется анализ и

синтез, которые помогают разделять сложные явления на отдельные

элементы и исследовать их взаимосвязи.

Сфера применения диалектического метода в юридических

исследованиях обусловлена его сфокусированностью на динамической,

процессуальной составляющей бытия. Государственно-правовые явления

изучаются в динамике, раскрывается их генезис, причинно-следственные

связи как в отдельных элементах правовых систем, например, причины

правонарушений, так и взаимодействие государства и права с другими

явлениями общественной жизни — политикой, культурой, религией,

моралью.

В юридических исследованиях метод материалистической

диалектики подходит к государству и праву как явлениям с

определенными чертами. Во-первых, выявляются взаимосвязи государства

и права с другими социальными явлениями и различными условиями жизни

общества — социально-экономическими, политическими, духовными. В этих

взаимоотношениях проявляются характерные признаки государства и права,

определяется их роль и место в обществе. При этом государство

соиоставляется с политикой, общественными образованиями и политической

системой общества в целом, а право, соответственно, с моралью, обычаями,

общественным сознанием и другими социальными регуляторами

общественных отношений, а также с экономикой.

Во-вторых, ключевым аспектом диалектического метода является

развитие, а государство и право постоянно развиваются параллельно

поступательному движению общества. При этом каждый этап в развитии

общества сопровождается новым типом права и государства. Исследования

поступательного развития государства и права выразились в разработках

типоло- гизации различных авторов (например, формационный и

цивилизационный подходы к типологии государства).

Рассмотрим базовые, основополагающие законы и категории

диалектики в их воплощении для целей познания государственно-правовой

действительности. В методологическом аспекте наиболее важными

компонентами диалектики выступают законы. С общенаучной точки зрения

диалектический закон — это объективная, необходимая, устойчивая и

повторяющаяся связь между объектами. Знание законов позволяет правильно

построить какую-либо деятельность. Объективные законы нельзя обойти или

отменить, можно только действовать в соответствии с ними. Законы

диалектики являются универсальными, они действуют как в природе, в

обществе, так и в мыслительной, познавательной деятельности.

Анализ - это мысленное расчленение предмета или явления на

образующие их части, т. е. выделение в них отдельных частей, признаков и

свойств.

Синтез - это мысленное соединение отдельных элементов, частей и

признаков в единое целое. Анализ и синтез неразрывно связаны, находятся в

единстве друг с другом в процессе познания.

Анализ и синтез лишь в своем единстве дают полное и всестороннее

знание действительности. Анализ дает знание отдельных элементов, а синтез,

опираясь на результаты анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает

знание объекта в целом. Методология системного подхода к

конструированию организационных систем управления позволяет во главу

угла поставить конкретную цель деятельности и совокупность системных

задач.

Анализ - исследовательский метод, состоящий в том, что объект

исследования, рассматриваемый как система, мысленно или практически

расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения и т.п.)

для изучения каждого из них в отдельности и выявления их роли и места в

системе.

Синтез - исследовательский метод, имеющий целью объединить

отдельные части изучаемой системы, ее элементы в единую систему.

В теории организации анализ включает 2 основные процедуры:

1) разделение целого на части;

2) улучшение функционирования каждой из этих частей.

Синтез также состоит из двух процедур:

1) согласование характеристик выделенных частей;

2) объединение их в единое целое.

И таким образом целевая организация компаний обеспечивается

постоянным циклическим процессом анализа и синтеза: изученные в

процессе анализа элементы подвергаются синтезу, что позволяет на новом

уровне знания продолжить и углубить исследование системы. Синтез

переводит знания с одного уровня на другой, более высокий. Анализ

поведения различных частей системы (анализ связей с поставщиками,

потребителями, анализ спроса и, предложения, анализ продаж, анализ уровня

технологий и пр.) проводится для того, чтобы оценить систему

(организацию) как единое целое, выявить причины отклонения от главной

цели.

2. Логический метод. Логический метод предполагает, что

государства, их правовые системы и юридические явления исследуются с

помощью формальной логики. В качестве приёмов в данной методологии

используют дедукцию и индукцию, принципы аналогии и тождества.

Логический метод исследования — это логический метод научного

воспроизведения развития сложного объекта (системы) средствами

теоретического анализа. Направленный на анализ определённого (как

правило, высшего) исторического состояния объекта, логический метод

включает воссоздание исследуемого объекта именно в качестве системы (то

есть во всей сложности и во всём многообразии образующих его структурно-

функциональных связей и зависимостей) и в качестве системы именно

исторической (то есть во всей сложности и во всём многообразии его

исторических связей и зависимостей).

Логический метод предусматривает выявление исторической

перспективы, рассмотрение объекта в единстве настоящего, прошлого и

будущего. Логическое – это воображаемое воссоздание исторического через

анализ взаимосвязи и взаимодействия сторон предмета в его развитом

состоянии. Логическое проявляется в обоснованных законах, существенных

сторонах явления или процесса и служит для обобщенного отображения

исторического процесса. Развитый объект даёт возможность полнее понять в

истории то, что дано в ней в неразвитом виде.

Основные требования логики научного исследования:

1) определённость, т. е. требование быть точным, свободным от всякой

сбивчивости;

2) последовательность, т. е. требование быть свободным от внутренних

противоречий, разрушающих связи между мыслями там, где они

необходимы; 3) обоснованность, т. е. требование не просто формулировать

истину, но и указывать на те основания, по которым она с необходимостью

должна быть признана истинной.

Индукция - путь опытного изучения явлений, в ходе которого от

отдельных фактов совершается переход к общим положениям. Индуктивный

метод позволяет выводить вероятные (правдоподобные) заключения.

Алюминий – твердое тело. Железо, медь, цинк, свинец – твердые тела.

Следовательно, все металлы – твердые тела.

Аргентина является республикой, Бразилия – республика, Венесуэла –

республика, Эквадор – республика. Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Эквадор

– латиноамериканские государства. Следовательно, все латиноамериканские

государства являются республикой.

Наполеон — полководец. Суворов — полководец. Значит, каждый

человек – полководец (ложное заключение).

Индукция и качественные методы. Почти все общие положения,

включая и научные законы, являются результатами индуктивного

обобщения. В этом смысле индукция — основа нашего знания. Индукция,

отправляющаяся от того, что постигается в опыте, является необходимым

средством его обобщения и систематизации.

Качественные методы (КМ) позволяют выявить наиболее

существенные стороны изучаемых объектов, что дает возможность обобщать

и систематизировать знания о них, а также постигать их сущность. Очень

часто КМ опираются на количественную информацию.

Наиболее распространены такие приемы, как классификация,

типологизация, систематизация, периодизация, казуистика.

Качественные методы. Систематизация - мыслительная

деятельность, в процессе которой изучаемые объекты организуются в

определённую систему на основе выбранного принципа.

Важнейший вид систематизации - классификация. Классификация -

распределение множества объектов по группам (классам) на основе

установления сходства и различия между ними. Например, классификация

животных, растений, химических элементов.

Типологизация – это группировка объектов по наиболее

существенным для них системам признаков. Но если классификация – это

группировка на основе различий, то типологизация – это группировка на

основе сходства.

Дедукция - путь опытного изучения явлений, в ходе которого от

общих положений совершается переход к частным явлениям. Дедуктивный

метод позволяет выводить заключения, столь же достоверные, как и

принятые посылки.

Все ягоды вкусные. Клубника – ягода. Следовательно, клубника

вкусная.

Если гелий металл, он электропроводен. Гелий не электропроводен.

Следовательно, гелий не металл.

Все жидкости текучи. Вода-жидкость, следовательно, вода текуча.

Все люди ошибаются. Врач – человек. Следовательно, врач ошибается.

К индуктивным умозаключениям относятся как переходы от

частного к общему, так и аналогия, методы установления причинных

связей, подтверждение следствий, целевое обоснование и т.д.

Аналогия – вывод об элементе, переносящий на него свойства другого

элемента.

- Земля и Марс во многом схожи. На Земле есть жизнь. Следовательно,

на Марсе также имеется жизнь.

- Предмет А имеет признаки а, b, c. Предмет В имеет признаки а, b, c.

Предмет А имеет признак d. Из комплекса признаков a, b, c необходимо

следует d. Вероятно, предмет В имеет признак d.

- Клайв Льюис ( А ) был британцем ( а ), христианином ( b ),

литературоведом ( с ), профессором Оксфордского университета ( е ) и

автором ученых трактатов ( l ).

- Джон Толкиен ( В ) был британцем ( а ), христианином ( b ),

литературоведом ( с ), профессором Оксфордского университета ( е ) и

автором ученых трактатов ( l ).

- Клайв Льюис ( А ) писал замечательные сказки ( d ). Вероятно, Джон

Толкиен ( В ) также писал замечательные сказки ( d ).

3. Системный метод. В самом общем и широком смысле слова под

системным исследованием предметов и явлений понимают такой метод,

при котором они рассматриваются как части или элементы единого,

целостного образования. Эти части или элементы, взаимодействуя друг с

другом, определяют новые, интегративные свойства системы, которые

отсутствуют у отдельных ее элементов.

С таким пониманием системы мы постоянно встречались в ходе

изложения всего предыдущего материала. Однако оно применимо лишь

для характеристики систем, состоящих из однородных частей и имеющих

вполне определенную структуру. Тем не менее на практике нередко к

системам относят также совокупности разнородных объектов, объединенных

в одно целое для осуществления определенной цели.

Главное, что определяет систему — это взаимосвязь и

взаимодействие частей в рамках целого. Если такое взаимодействие

существует, то допустимо говорить о системе, хотя степень взаимодействия

ее частей может быть различной. Следует также обратить внимание на то,

что каждый отдельный объект, предмет или явление можно тоже

рассматривать как определенную целостность, состоящую из частей, и

соответственно исследовать как систему.

Понятие системы и системный метод в целом формировались

постепенно, по мере того как наука и практика овладевали разными типами и

формами взаимодействия предметов и явлений. Теперь нам предстоит

подробнее ознакомиться с различными попытками как уточнения самого

понятия системы, так и становления системного метода.

4. Функциональный метод. В рамках функционального метода

исследователи специально изучают различные функции правовых

институтов и социальных явлений, а также то, как они взаимодействуют друг

с другом. Это помогает понять, какие потребности общества решают

изучаемые элементы.

Процесс познания в теоретических науках осуществляется

посредством специальных методов. В отличие от практики, здесь

исследование ведется через мысленный анализ сторон объекта. Структурно-

функциональный метод подразумевает четкое обозначение границ

изучаемого явления. Науки, в которых наиболее часто он используется:

история, культурология, книговедческие и политологические, а также

юриспруденция и криминология. Зачастую он является основным и

определяющим в исследовании. Поэтому этому типу анализа уделяется столь

большое значение.

На теоретическом уровне познания используют не только

универсальные методы, но и специальные. К первым относят те, что

подходят для любого случая: анализ, моделирование, формализация. Среди

частнонаучных выделяют следующие методы познания: исторический,

системный, структурный, функциональный. В отдельных случаях их

называют подходами. Они могут пересекаться в разных областях знания или

быть дополнены еще более узкоспециальными (например,

библиографический метод в книговедении). Системный подход иногда

подразумевает анализ структуры и функций предмета, исторический же

стоит в некотором обособлении. Но использование их всех в теории

значительно обогащает научную сферу.

Метод включает две составляющие. Структура подразумевает

строение какого-либо объекта, деление его на элементы. Некоторые из них

являются главенствующими, есть и совсем незначительные. Но характерная

черта – их связь друг с другом. Каждый пункт имеет свое определенное

место в системе. Другая составляющая структурно-функционального

метода исследования связана с ролью и предназначением этих элементов.

Выносится на рассмотрение их характеристика и выполняемые в

соответствии с ней функции. А, соответственно, и влияние элементов на

объект в целом и внешнюю среду.

Оба компонента тесно переплетаются в функционально-

структурном методе, позволяя ему более полно охарактеризовать стороны

явления. Близким к понятию структуры является термин «система». Потому

в некоторых случаях под одним названием объединяют два метода:

структурно-функциональный и системный. Однако для некоторых наук их

принято разграничивать.

Преимущественно метод применяется в теоретических науках, но в

некоторых случаях имеет значение и на практике. Некоторые его идеи

прослеживаются в современных криминологических теориях.

Специалистами тщательно изучались личности преступников, факторы,

влияющие на рост убийств и преступлений. В рамках подхода пришли к

выводу, что для спокойной жизни в обществе необходимо не только наличие

социальных образований, но и убежденность населения в их действенности,

работе, направленной на организацию порядка. Кражи и прочие негативные

явления возрастают в периоды революций, нестабильной обстановки в

стране.

Один из социологов, Э. Дюркгейм, предполагал, что преступность

тоже выполняет некоторые функции. Она уравновешивает общественные

процессы и содействует прогрессу. Но в обществе должен поддерживаться

определенный уровень преступности. Чрезмерные ее проявления приведут к

распаду государства.

Человек совершает противоправные поступки не только по

причине своих склонностей, но и под воздействием внешних факторов.

Это может быть и поведение группы, к которой принадлежит субъект,

наличие у людей общих целей и способов их достижения. Устремления

могут быть направлены на нечто положительное, средства же не всегда

оказываются в рамках закона. Государственная система наказания является

другим фактором, функции ее также следует подробно изучать.

5. Системно - структурный метод, то есть системный анализ —

научный метод познания, представляющий собой последовательность

действий по установлению структурных связей между переменными или

элементами исследуемой системы. Опирается на комплекс общенаучных,

экспериментальных, естественнонаучных, статистических, математических

методов.

Существенное место в современной науке занимает системный

метод исследования или (как часто говорят) системный подход. Этот

метод и стар и нов. Специальная разработка системного подхода началась с

середины ХХ века с переходом к изучению и использованию на практике

сложных многокомпонентных систем.

Системный подход - это способ теоретического представления и

воспроизведения объектов как систем. Основные понятия системного

подхода: «элемент», «структура», «функция» и т.д. - были рассмотрены

ранее.

В центре внимания при системном подходе находится изучение не элементов

как таковых, а прежде всего структуры объекта и места элементов в ней.

В целом же основные моменты системного подхода следующие:

1. Изучение феномена целостности и установление состава целого, его

элементов.

2. Исследование закономерностей соединения элементов в систему, т.е.

структуры объекта, что образует ядро системного подхода.

3. В тесной связи с изучением структуры необходимо изучение функций

системы и ее составляющих, т.е. структурно-функциональный анализ

системы.

4. Исследование генезиса системы, ее границ и связей с другими системами.

Широта принципов и основных понятий системный - подход

ставит его в тесную связь с др. общенаучными методологическими

направлениями современной науки. По своим познавательным установкам

системный - подход имеет особенно много общего со структурализмом и

структурно-функциональным анализом, с которыми его роднит не только

оперирование понятиями структуры и функции, но и акцент на изучение

разнотипных связей объекта; вместе с тем принципы системный - подход

обладают более широким и более гибким содержанием, они не подверглись

слишком жёсткой концептуализации и абсолютизации, как это имело место с

некоторыми линиями в развитии указанных направлений.

3. Частнонаучные методы научного исследования.

Частнонаучные методы – совокупность способов, принципов

познания, исследовательских приёмов и процедур, применяемых в той или

иной науке, соответствующей данной основной форме движения материи.

Это методы механики, физики, химии, биологии и социально-гуманитарных

наук.

В юриспруденции применяются следующие виды частнонаучных

методов:

1) культурологический метод;

2) исторический метод;

3) социологический метод;

4) статистический метод;

5) кибернетический метод;

6) аксиологический метод;

7) синергетический метод.

Давайте подробнее познакомимся с перечисленными методами

исследования в юриспруденции и на примерах посмотрим, как их можно

использовать.

1. Культурологический метод исследования в юриспруденции. В

рамках культурологического метода право рассматривается как один из

факторов, который влияет и регулирует социальные и культурные процессы

в обществе.

Например, можно исследовать, как менялись правовые нормы в

зависимости от культурных изменений в социуме. И наоборот. А также

разбираться, какое место правоведение занимает среди других социально

значимых явлений — религии, этики, морали.

Право и государство отнюдь не являются только юридическими

категориями, а потому их исследование нередко осуществляется на

междисциплинарной основе. В свое время были предложены исторический,

социологический, психологический подходы к изучению государства и

права. В последнее десятилетие заметное место стала занимать

проблематика, касающаяся взаимодействия юриспруденции и

культурологии, все больше внимания уделяется рассмотрению права как

культурного феномена.

Это дает повод ученым говорить о появлении нового направления

исследований - культурологии права. Аналогичным образом как феномен

культуры может рассматриваться и государство. В целом необходимо вести

речь о формировании культурологического подхода к пониманию

государства и права. Следует отметить, что фундамент для подобных

исследований был заложен еще дореволюционными авторами,

рассматривавшими право как "один из элементов общественной культуры".

Подобный подход использовался не только в общей теории права,

но и в отраслевых исследованиях. Например, И.В. Михайловский

анализировал такой институт уголовного права, как наказание, в качестве

культурного феномена. Необходимо также отметить наличие

многочисленных исследований зарубежных ученых, посвященных изучению

права как элемента культуры.

Культурологический подход к исследованию права и государства

предполагает рассмотрение данных явлений с точки зрения категорий

культурологии, выявление и анализ культурных факторов, лежащих в основе

процессов их формирования и функционирования.

Основной категорией культурологии является понятие культуры,

которое может быть определено как совокупность сотворенных человеком

материальных и нематериальных явлений. Весь общественный опыт

аккумулируется в культуре, ее нормах.

Далее вся эта информация передается следующему поколению

посредством процесса инкультурации, т.е. приобщения человека к

культуре, усвоения стереотипов поведения. Указанный процесс возможен

только при условии регулирования человеческой деятельности,

осуществляемого при помощи нормативной системы культуры, которая

может быть определена в виде совокупности существующих в культуре

норм.

2. Исторический метод исследования в юриспруденции.

Исторический метод — один из самых популярных во многих научных

дисциплинах. В юриспруденции он помогает изучать государства и другие

правовые аспекты с точки зрения их временного развития. Учитывая

особенности отдельных эпох, можно понять логику, по которой писались и

действовали законы.

Приведём пример исторического метода исследования в

юриспруденции. Описывая правовую систему Советского Союза,

невозможно не указать на материалистический подход, предложенный

Карлом Марксом. Именно он оказывал непосредственное влияние на все

сферы жизни, в том числе и на правоведение.

Исторический метод — метод социологических исследований,

который включает в себя приемы, средства и техники, которые применяют

историки для изучения и интерпретации текстов первоисточников и поиска

иных доказательств, в том числе археологических доказательств,

используемых для исследования, а также изложения исторических событий.

В философии истории исторический метод используется как метод теории

познания.

Изучение исторического метода и различных способов отображения

исторических фактов и событий называется историографией. Исторический

метод (историко-критический метод) имеет первостепенное значение для

написания истории, отображения причинно-следственных связей,

воссоздания событий прошлого.

Методология исторического метода сконцентрирована на

определении подлинности исторических событий, нашедших отражение в

древних текстах. Историчность противостоит мифическому отображению

событий и является документированной историей. Ключевая цель

применения исторического метода состоит в том, чтобы найти реальные

факты, доказать их подлинность, историчность или отсутствие историчности.

Исторический метод базируется на определенных правилах и установках,

используемых для интерпретации первоисточников.

Исторический метод выступает в юридической науке в качестве

средства для точного понимания оценки права с позиции прошлого

состояния его формы, содержания и сущности, а также с точки зрения его

подлинного современного значения. Однако этим не исчерпывается научное

значение исторического метода, который вычленяет специфически правовое

содержание, придавая ему историческую оценку. Очевидно, что

историческая оценка современных исследований будет отличаться от

исторической оценки современников того временя. В новой исторической

обстановке, в аспекте другой действительности они приобретают иное, новое

значение, более актуальное, т. к. являются основой для последующего.

Можно отметить, что в контексте закономерной взаимосвязи

исторического и логического, а также с учетом совмещения теоретического

и исторического профилей исследование и освещение права в данной

дисциплине сочетается с хронологическим и проблемно-категориальным

методом познания.

Историческое познание права, в конечном счете, предполагает

определение того, как оно возникло в тех или иных условиях социальной

действительности, какие основные этапы прошло в своем развитии и как

изменилось в процессе этого развития, чем стало в момент своего

исследования и, наконец, каковы тенденции его движения.

3. Социологический метод. Социологический метод исследует право

и его отдельные элементы через призму общественных явлений и процессов.

А люди и их сообщества рассматриваются как отдельные субъекты правовой

системы. Например, его можно применять, чтобы проанализировать, как

соблюдаются правовые нормы в разных слоях общества.

Самым распространенным методом сбора первичной

социологической информации является опрос, который заключается в

устном или письменном обращении к выборочной совокупности

респондентов с вопросами по иссле-дуемой проблеме. Различают два вида

опроса: письменный (анкетный) и устный (интервьюирование).

1) Анкетный опрос – заключается в письменном обращении к респон-

дентам с опросным листом, содержащим определенным образом

упорядоченную совокупность вопросов (анкета). Анкетный опрос может

быть очным, заочным (почтовый, телефонный, прессовый); индивидуальным

или групповым.

Типовая анкета состоит из:

- введения (информация о содержании анкеты и цели исследования);

- информационной части (содержательным вопросом);

- классификационной части (социально-демографические сведения о

респонденте);

- заключительной части.

Интервьюирование – метод сбора социологической информации,

заключающийся в том, что специально обученный интервьюер в

непосредственном контакте с респондентом устно задает вопросы,

предусмотренные программой исследования.

Виды интервью:

- стандартизированное (опросный лист);

- ненаправленное (свободное);

- личное или групповое;

- опосредованное.

2) Наблюдение - метод сбора социологической информации путем

непосредственной регистрации исследователем событий, явлений и

процессов, проходящих определенных условиях.

Виды наблюдений:

- включенное, при котором исследователь является действительным

участником изучаемой группы; не включенное, при котором исследователь

получает информацию, находясь вне изучаемого объекта;

- полевое и лабораторное;

- стандартизированное и не стандартизированное;

- систематическое и случайное.

3) Анализ документов – метод сбора данных при котором документы

используются в качестве источника информации (официальные,

неофициальные, личные дневники, письма, записи на кино – фотопленке,

аудиозаписи и т. д.).

4) Эксперимент – метод изучения социальных явлений,

осуществляемый путем наблюдения за изменением социального объекта под

воздействием факторов, которые влияют на его развитие в соответствии с

программой и практическими целями исследования.

4. Статистический метод. Вторым «вспомогательным» методом

научных юридических исследований можно назвать статистический метод.

Как отмечает в курсе юридической статистики ведущий

криминолог России профессор Виктор Васильевич Лунеев, «юристы

уголовно-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой и иной

специализации в своей практической деятельности имеют дело не только с

конкретными юридическими фактами, но и с массовыми юридически

значимыми явлениями и процессами, статистический анализ которых –

необходимое условие их профессиональной деятельности, особенно -

управленческой».

Не менее интересно для нас и следующее замечание В.В. Лунеева о

том, как отсутствие статистических исследований способно понизить

научность юридических разработок. Он, в частности, пишет: «Без надежной

опоры на фактические (статистические и социологические) данные

юридические науки легко попадают в плен логико-догматических

представлений, которые, имея важное значение во внутреннем правовом

анализе, малопригодны при изучении соотношений права с жизнью. Дело в

том, что юриспруденция, в отличие от других социальных наук, кроме

фактической реальности имеет ещё одну реальность – писаную (законы,

другие нормативные акты, судебные решения, живущие своей относительно

самостоятельной жизнью), которая далеко не всегда адекватно отражает

фактическую реальность, но способна в юридических изучениях подменить

её логико-правовыми умозаключениями».

Таким образом, В.В. Лунеев также указывает на наличие в

юридической практике догматического аспекта, указывая на

определенные различия между фактической и юридической реальностью.

Статистический метод он представляет именно как метод познания

реальности фактической в противовес юридической реальности. Саму же

юридическую статистику учёный определяет как научную и учебную

дисциплину, изучающую количественную сторону массовых правовых и

других юридически значимых явлений и процессов в целях раскрытия их

качественного своеобразия, тенденций и закономерностей их развития в

конкретных условиях места и времени.

Суть статистического метода, таким образом, сводится к познанию

качества явлений, закономерностей и тенденций их развития, через

количественные показатели. Исходя из этого нельзя, конечно,

абсолютизировать статистический метод, считать его наиболее

результативным методом познания, но и забывать о нём, умалять

безосновательно его значение тоже не стоит.

Статистический метод, или метод юридической статистики,

распадается на несколько отдельных частных методов, и из них же

складывается. К таковым В.В. Лунеев относит:

1) массовое статистическое наблюдение;

2) сводка и группировка данных, полученных при наблюдении, по

качественно-определенным признакам;

3) статистический количественный анализ сведенных и разгруппированных

показателей;

4) всесторонний качественный анализ статистических материалов.

5. Кибернетический метод. Кибернетический метод в современных

условиях проникает буквально во все сферы человеческой деятельности.

Наука кибернетика зародилась в середине XX в. с появлением электронно-

вычислительной техники и с тех пор успешно развивает методы обработки и

управления информацией, ее преобразования в кибернетических системах.

Сегодня кибернетика уже решает задачи создания искусственного интеллекта

— искусственной системы, имитирующей решение человеком сложных задач

в процессе его ж изнедеятел ьности.

Правовая кибернетика решает задачи, связанные с

автоматизацией юридической деятельности (как в целом, так и ее

отдельных видов). Яркими примерами применения кибернетического

метода в практической деятельности можно считать создание электронного

правительства, доступ граждан к органам государственной власти через

портал «Госуслуги». Профессиональный юрист не мыслит своей ежедневной

деятельности без обращения за информацией к электронным правовым

поисковым системам.

В отношении теоретического уровня юридического познания

правовая кибернетика решает прежде всего методологические задачи,

разрабатывая конкретные методики применения теоретических идей,

специфических методов и технических средств кибернетики в правоведении

и практике работы юридических учреждений.

Кибернетический метод направлен на создание правовых

информационно-поисковых систем (ИПС) в области законодательства,

статистических, криминологических, оперативно-разыскных и других

данных, юридической литературы и др.; государственный учет нормативных

данных РК, а также централизованная информация о них; применение

кибернетики для решения конкретных задач в правотворчестве и

систематизации законодательства, в процессе его реализации, при

расследовании преступлений, при судебных экспертизах; применение

кибернетики в социально-правовых исследованиях, например, при изучении

эффективности норм и актов российского законодательства, действия

отдельных правовых институтов, видов юридической деятельности

(правосудия, арбитражной практики и т.д.), правонарушений и личности

правонарушителей (в частности, в криминологических исследованиях).

Поскольку кибернетика работает с таким базовым понятием, как

информация, то для правовой кибернетики следует выделить понятие

правовой информации. Причем правовая информация включает в себя не

только действующее право, но и все, что связано с практикой осуществления

права, его изучением и теоретической разработкой. В основном

кибернетический метод используется для обработки правовой информации в

виде юридических документов: нормативных правовых актов и

правоприменительных актов, которые необходимо систематизировать,

упорядочить и облегчить их поиск практическим работникам юридических

организаций. Также обработке могут подвергаться статистические данные и

результаты социологических правовых исследований. То есть, как правило,

методология юридических исследований основывается на комплексном

подходе.

Итак, специальные методы юридической науки охватывают

конкретнонаучные узкодисциплинарные методы и подходы, применяемые

как в юриспруденции, так и в других дисциплинах, адаптированные для

целей и предмета государственно-правовых исследований. Существуют

специфические юридические методы исследования, к которым относятся

сравнительно-правовой, формально-юридический, право-интерпретационный

(метод юридического толкования). Среди методов, возникших в результате

адаптации частнонаучной методологии других дисциплин к специфике

юриспруденции, выделяют конкретно-исторический, статистический,

социологический, психологический, кибернетический и др.

6. Аксиологический метод. Аксиологический метод рассматривает

человеческие ценности, как значимый фактор в жизни людей. В

юриспруденции его применяют, чтобы анализировать правовые элементы в

качестве ценностных ориентиров общества, а также их регулятивные

функции.

Нам представляется, что из всех наук, в которых используются

аксиологические приемы исследования, юриспруденции должно быть

отведено едва ли не первое место. Само понятие права (правды)

практически тождественно понятию справедливости, и, таким образом, и

сами правовые нормы, и их реализация, и деятельность государства по

обеспечению права оцениваются на предмет соответствия справедливости, на

предмет соответствия действующему законодательству, если принять

постулат его справедливости.

Понимание права как норм должного (нормативистская теория)

изначально разделяет бытие на реальность и ценность. Понимание права как

сущего, как деятельность, например, суда, казалось бы, снимает

нормативистское противопоставление, но на самом деле оно переносится во

внутренний мир судьи: правоприменитель сам, применительно к

существующей ситуации, формирует справедливое должное и затем следует

ему в своем решении.

Акцент переносится с деятельности законодателя, определяющего

справедливое, отвлекаясь от нюансов конкретной ситуации, на деятельность

правоприменителя, который ищет справедливость, оценивая конкретную

ситуацию с конкретными участниками правоотношений.

Аксиология (греч. axia — ценность, logos — учение) — учение о

природе ценностей, определяющих направленность человеческой

деятельности, мотивацию человеческих поступков.

Разные учения по-разному видели гносеологию и онтологию

социальных ценностей. Философия чистого разума Канта утверждала

трансцендентность ценности по отношению к отдельному сознанию. Они не

могут браться из опыта (априорность). Трансценденталии выводят сознание

за пределы наличного бытия, это универсалии (общие понятия),

сверхкатегории метафизического познания. Они выражают должное в виде

абсолютных и вечных этических, эстетических, гносеологических,

социальных идеалов. Разумеется, право должно соответствовать этим

идеалам и познание права невозможно иначе как оценка действующих

реалий на предмет такого соответствия.

Использование данного метода начинается с выявления и отбора

ценностей. Затем выявляется специфика их соотношения с исследуемым

объектом. Например, та же либертарная теория права придает определяющее

значения мерам свободы и равенства в исследуемых нормах. Итогом будет

формулирование идеального ценностного типа, что в либертарной теории

отражается особым понятием права. Здесь уместно вспомнить М. Вебера, у

которого «отнесение к ценности» есть процедура конституирования

общезначимых суждений.

Юристы используют веберовскую идеальную типологию

легитимности власти, которая основана на методологии идеального

типизирования.

Им выделены три типа легитимного господства — подчинения:

- легальный, опирающийся фактически на закон;

- традиционный, обусловленный нравами, традициями, верой;

- харизматический, базирующийся на экстраординарных магических

способностях, харизме, выделяющей властвующего среди остальных.

Интегративный подход к праву имеет ряд позитивных моментов:

1) он снимает напряжение в противостоянии двух теорий, признавая за

каждой из них свою относительную истину;

2) основывается на признании плюрализма ценностей, полагая их

также относительными в зависимости от места и времени;

3) позволяет конструировать общее определение права, в котором

присутствует полный охват известных истории правовых ценностей,

присущих разным цивилизациям;

4) выделяет среди всех ценностей сущностные, те, без которых право

не было бы правом, признавая среди таковых равенство в свободном

проявлении личности;

5) не акцентирует внимание ни на творце права, ни на его источниках,

признавая здесь многообразие тех и других;

6) в утилитаристских, прагматических целях он допускает

конвенциональное начало в признании правом определенной ценности для

определенного места и времени;

7) позволяет смотреть на право глазами познающего его, глазами

практика и оком философа, не подвергая сомнению ценность и вместе с тем

различие целей в каждом из этих случаев.

7. Синергетический метод. Методы синергетики являются

уникальными направлениями воздействия на познавательную и научную

деятельности, которые возникли на идеях открытости, нелинейности,

возможности использования хаотических (кризисных, неравновесных)

процессов в целях самоорганизации систем различной природы. Синергетика

в юриспруденции выступает в роли метода, реализуя свои идеи в

исследовании принципов становления и развития правовой системы.

Основной целью синергетического подхода в юриспруденции

является поиск ранее не рассматриваемых тенденций эволюции и

самоорганизации правовой системы и системы права. Методология

синергетического подхода в современной юриспруденции является весьма

актуальной в связи с необходимостью системологизации умножающегося

объема издаваемых нормативных правовых актов, призванных

оптимизировать усложняющиеся общественные отношения. Указанная

методология развивает теорию правовой системы, акцентируя внимание на

ее открытости и динамичности, как условиях самоорганизационного

развития, посредством идеи соответствия правотворческого процесса

функции общественного волепродуцирования.

Так, синергетический подход в юридической науке основывается

на нескольких концептуальных моментах.

Первым можно выделить концепт открытой среды. Он основан на

поиске онтологических оснований существования права в виде системного

явления, продуцируемого совокупным целеполаганием элементов

социальной среды посредством правотворческой функции системы

государственной организации общества.

Концепт нелинейного развития права является вторым моментом

синергетического подхода, он в свою очередь подвергает сомнению

установку о строгом развитии права в предрешенном направлении, позволяя

сделать умозаключение о наличии случайностного фактора, влияющего на

прогрессивность и регрессивность в движении правовых процессов.

Нелинейность можно определить как свойство системы иметь в своей

структуре альтернативные временно-стационарные состояния,

соответствующие различным допустимым возможностям поведения этой

системы. Целесообразность в применении указанного принципа

обуславливается тем, что непрерывно возрастает необходимость в изучении

вновь появившихся явлений правовой действительности при относительно

постоянной методологии.

Третьим концептуальным положением является прием малых

воздействий, благодаря которому при минимальных затратах юридических

средств становится возможным получение максимальных результатов

правового воздействия.

4. Специальные методы научного исследования.

Среди методов правового исследования в юриспруденции

выделяют узкоспециализированные. Их используют, чтобы разбираться в

сложных юридических вопросах.

Специальными методами исследования в истории юриспруденции

являются следующие:

- сравнительно-правовой метод;

- формально-юридический метод;

- метод юридической герменевтики;

- метод социально-правового эксперимента.

1) Сравнительно – правовой метод. Сравнительно-правовой метод

системно и комплексно исследует правовую культуру. Для этого в его рамках

могут проводить различные операции:

- делать сравнительный анализ юридических практик, применяемых в разных

государствах;

- сопоставлять различные примеры решения правовых вопросов в отдельных

странах;

- изучать правоведческие традиции, благодаря которым возникают

государственные институты и правовые нормы.

В общем понимании сравнительно-правовой метод — это метод

изучения правовых систем различных государств путем сопоставления

одноименных правовых норм, институтов, принципов и т. д. и практики их

применения. В научной литературе указывается на достаточно древнее

происхождение сравнительно правового метода.

Например, А.Х.Саидов отмечает, что исходной точкой для

сравнительно-правового метода является использование античными и

средневековыми философами и законодателями сравнения как метода

исследования с целью решения конкретных проблем.

Еще Аристотель использовал этот метод, сознательно сравнивая

Конституции греческих и варварских городов. В качестве аргумента

исследователи приводят, как правило, сопоставление с использованием

сравнительных данных древнегреческих законов Солона и Ликурга,

разработку в древнем Риме Законов XII таблиц, образования римского права

с его делением на jus civile и jus gentium, вывод из обычаев разных

местностей принципов общего обычного права во Франции в XV веке и

принципов немецкого частного права в Германии в XVIII веке,

сопоставление общего права с каноническим правом в Англии в средние

века.

В сравнительной юриспруденции сопоставляют правовые системы

государств, влияние международного права на национальное право,

устойчивость правовых систем. Более того, как справедливо отметил

исследователь А. Водянников, вопрос о принадлежности сравнительного

метода к специальным методам сравнительного права, выделяются среди

сравнительного метода в целом, является бессодержательным, поскольку он

непременно приводит к половинчатому ответу. Напротив, действительным

вопросом, который стоит ставить, являются вопросы методологии,

непосредственно применяемой в сравнительном праве.

Именно поэтому сравнительно-правовой метод применяется в

тесной связи с другими методами юридической науки (историческим,

аналитическим и т. д.) как на уровне микросравнения (исследование

национальных правовых систем), так и на уровне макросравнения

(исследование «семей правовых систем»).

Основным логическим приемом в рамках этого метода является

сравнение. Указанный метод позволяет выявить сходство и различие между

явлениями конституционно-правовой действительности, определить их связи

между собой и с другими явлениями, общее и особенное в их развитии, что

способствует установлению закономерностей путем сравнения объектов в

разное время, сравнение их свойств в прошлом с теми же свойствами в

нынешнем состоянии для установления изменений или тенденций развития.

2) Формально-юридический метод. Формально-юридический метод

состоит в изучении юридических понятий в «чистом виде», их определении и

выявлении признаков. Иногда его называют догматическим методом,

поскольку исследование ведется преимущественно на уровне абстрактных

юридических понятий и категорий без учета внешних факторов —

политических, социально-экономических, культурных.

Основоположник нормативистской школы права Г. Кельзен

писал, что право необходимо изучать в «чистом виде» — категории,

определения, признаки, структура, конструкции, юридическая техника,

очищая познаваемый предмет от всего, что не является правом в строгом

смысле.

Рассматриваемый метод тесно связан с общенаучным формально-

логическим приемом абстрагирования, восхождением от частного к общему

и от абстрактного к конкретному.

Значение формально-юридического метода в научном поиске

состоит в создании базовых юридических понятий и категорий, которыми

оперируют частные юридические науки — «правоспособность» и

«дееспособность», «правовые отношения» и «юридические факты»,

«правонарушение» и «юридическая ответственность», «нормативные

правовые акты» и «правоприменительные» и т.д. Оперируя этими понятиями,

исследователь в любой отрасли юридических изысканий может проводить

классификацию, толковать содержание правовых предписаний,

обнаруживать закономерности, вырабатывая теории, опираясь на другие

методы и подходы.

На формально-юридическом методе основано исследование строения

правовых норм, анализ форм права, систематизации законодательства,

правил юридической техники. Этот метод применим как в теории права, так

и в отраслевых юридических науках.

Абстрактные юридические понятия охватывают общие, устойчивые

качества, свойства и связи явлений и процессов. Их можно назвать

описательными в связи с тем, что такие понятия характеризуют внешние

признаки правовых явлений безотносительно к их глубинным

закономерностям, процессам и сущности.

При восхождении от конкретного к абстрактному выявляются

внешние общие признаки объектов и явлений — формальные. Эти

признаки устойчивы, что дает возможность соотносить формальные

юридические понятия и категории с явлениями реальной жизни, причисляя

их к той или иной родовой и видовой категории (восхождение от

абстрактного к конкретному).

В юридической науке широко применяются такие логические

процедуры, как определение понятия через родовой признак и видовое

отличие. Например, юридическая ответственность в соответствии с одним из

подходов — это юридическая обязанность лица, совершившего

противоправное деяние, подвергнуться неблагоприятным мерам

государственного воздействия.

При формально-юридическом подходе правовые понятия предстают

как механическая совокупность свойств и признаков без учета взаимосвязи

между ними. Например, право согласно нормативному подходу определяется

как совокупность правил поведения (правовых норм) и характеризуется

такими свойствами, как системность, общеобязательность, формальная

определенность, связь с государством, регулятивный характер;

правонарушение — это деяние, которое является противоправным,

виновным, наказуемым, общественно опасным и совершается

деликтоспособным лицом.

Догматический метод не утратил свое значение и сегодня. Он

позволяет изучать новые явления и процессы, которые не могут быть

объяснены с помощью имеющихся теоретических знаний. Формально-

юридический метод направлен на установление их свойства и признаков,

выработку понятия и определения.

Использование данного метода позволяет определить место

правового явления или процесса в системе юридических знаний, установить

их природу с точки зрения юридических конструкций, а также общих

положений науки. Востребован данный метод и в прикладных

исследованиях, и в юридической практике, так как позволяет, с одной

стороны, обнаружить несоответствия, противоречия в правовых актах и на

научной основе поставить вопрос об изменении действующего

законодательства. С другой стороны, формализованные юридические

понятия способствуют упорядочению правоприменительной практики,

единообразию применения законов судами.

3) Метод юридической герменевтики. Метод юридической

герменевтики активно развивается в современной правовой науке. Это

методика, которая помогает толковать древние юридические тексты,

учитывая при этом множество факторов: культуру и язык той эпохи, к

которой относится юридический текст; жизненные условия, в которых

создавались описываемые законы; возможные противоречия, допускаемые в

тексте и другие особенности.

В современной методологии роль герменевтики в процессе

интерпретации правовых текстов становится все более значимой.

Определяется это тем, что именно герменевтический подход, например,

согласно мнению специалистов, позволяет разрешить многие спорные

положения в теории толкования, точнее определить его природу, место и

роль в правовой системе общества, правильно выявить основные компоненты

интерпретационной практики и связи между ними. Герменевтический способ

понимания и истолкования реальной действительности основан на

проникновении не только во внешне выраженный (объективный), но и

субъективный мир, когда толкование происходит с учетом позиций

интерпретатора и индивидуальных особенностей языка автора.

Основная задача современной юридической герменевтики

заключается в поиске и реализации смысла правовой нормы, а также в

исследовании проблемы множественности смыслов. Цель герменевтики

состоит не только в том, чтобы уяснить смысл нормы, но и в том, чтобы

транслировать этот смысл, приблизить его к практическим ситуациям

настолько, чтобы исключить сомнения в их относимости к толкуемой норме

и облегчить ее применение.

Итак, толкование правовых норм представляет собой сложное

явление интеллектуального характера, направленное на познание и

объяснение смысла права. Под толкованием понимается результат

мыслительного процесса, выраженный в совокупности суждений, в которых

раскрывается содержание толкуемых норм. С позиции того же С. И.

Ожегова, толкование – это «высказывание, содержащее объяснение чего-

нибудь, а толковать – это давать чему-нибудь какое-нибудь объяснение,

определять смысл чего-нибудь; это предполагает и разъяснять, заставлять

понять что-нибудь».

Толкование норм права – это деятельность органов государства,

должностных лиц, общественных организаций, отдельных граждан,

специалистов-практиков или ученых, направленная на установление

содержания норм права, и раскрытие выраженной в них воли законодателя.

Норма права – это общеобязательные правила поведения, установленные или

санкционированные государством.

Вступившая в законную силу норма права действует, т. е. может

использоваться при регулировании общественных отношений. Но может и не

использоваться. Практика знает немало так называемых «мертвых норм»,

которые существуют, но не реализуются в конкретных правоотношениях, в

действиях граждан и иных лиц. Переход нормы права из сферы возможного в

сферу практической деятельности, конкретных правоотношений

осуществляется тогда, когда она становится известной участникам

конкретных правоотношений и всем заинтересованным лицам.

4) Метод социально-правового эксперимента. Социально-правовой

эксперимент - это и метод научного познания и способ совершенствования

управлением социально-правовых систем.

Существует более десяти оснований деления социальных

экспериментов и, соответственно, свыше двух десятков их видов,

применимых и к правовой сфере. В частности, можно выделить

конституционно-правовые эксперименты как разновидность эксперимента, а

также рассмотреть избирательный процесс в качестве своеобразного

эксперимента.

Продолжается эволюция экспериментирования в

социальноправовой сфере в сторону теоретизации (мысленные, игровые,

вычислительные эксперименты) и одновременно формируется новое

комплексное научное направление, изучающее историю, теорию и практику

экспериментирования в различных областях научного познания.

Метод социально-правового эксперимента (от лат. – опыт,

проба, испытание) – основной метод эмпирического исследования

естественных явлений в искусственных контролируемых условиях с

целевым изменением и регулированием данного процесса в соответствии с

требованиями поставленных задач.

Современный эксперимент как наиболее сложный и эффективный

метод эмпирического исследования включает в себя другие элементарные

методы – наблюдение, описание, сравнение. Экспериментатор всегда

стремится вмешаться в механизмы протекания процессов его

функционирования и развития. Экспериментальный процесс должен быть

целесообразно изменяемым, регулируемым и циклично многократно

воспроизводимым.

Все многообразие экспериментов можно ориентировочно

классифицировать по следующим основаниям:

1) по целям исследования – преобразующий, контролирующий,

поисковый;

2) по природе исследуемого объекта – социально-правовой;

3) по методу и результатам – качественный и количественный;

4) по структуре изучаемых объектов – простые и сложные;

5) по числу воздействующих факторов – однофакторные и многофакторные;

6) по характеру внешних воздействий – информационный;

7) по организации проведения – территориальный, локальный и др.

Вам также может понравиться

- Реферат на тему «Научное исследование и его сущность».docx.3Документ11 страницРеферат на тему «Научное исследование и его сущность».docx.3Айдина АжибаеваОценок пока нет

- Педагогика 2 курсДокумент74 страницыПедагогика 2 курсУльяна ПоповаОценок пока нет

- Краткий конспект лекций - Введение в психол методы исследовДокумент24 страницыКраткий конспект лекций - Введение в психол методы исследовВалерий ПрикаянцевОценок пока нет

- Методы исследованияДокумент5 страницМетоды исследованияgookchppОценок пока нет

- Лекция 5 - Методы исследования в педагогикеДокумент16 страницЛекция 5 - Методы исследования в педагогикеvidasha7473Оценок пока нет

- методы биологии для ЕГЭДокумент71 страницаметоды биологии для ЕГЭАлександр БеловОценок пока нет

- ОБЖ Лекция 1Документ9 страницОБЖ Лекция 1DIMONA QZОценок пока нет

- 4МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАДокумент36 страниц4МЕТОД ЭКСПЕРИМЕНТАДарья БелоконьОценок пока нет

- 2 Лекция. Организация и планирование научных исследований. Магистратура. 1 курс. рус. отд.Документ12 страниц2 Лекция. Организация и планирование научных исследований. Магистратура. 1 курс. рус. отд.Chingis AbdukadyrОценок пока нет

- Презентация - Лекция 5 - Методы пед.исслед.Документ30 страницПрезентация - Лекция 5 - Методы пед.исслед.vidasha7473Оценок пока нет

- МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТАДокумент4 страницыМЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТАНаталия АнгеловаОценок пока нет

- Rezultat Osh Chon Alai Sait 11kl 84Документ30 страницRezultat Osh Chon Alai Sait 11kl 84Айсезим ШумкаралиеваОценок пока нет

- основы филологии лекция #5Документ6 страницосновы филологии лекция #5kashtanovadashaОценок пока нет

- Теория и Методололгия Социсследования Часть 1Документ20 страницТеория и Методололгия Социсследования Часть 1ник кудрявыйОценок пока нет

- Temas 1y2. Doc Lectura 3 (1) RuДокумент28 страницTemas 1y2. Doc Lectura 3 (1) RuУльяна ПоповаОценок пока нет

- Миятбек Сем 4 ПсихологияДокумент14 страницМиятбек Сем 4 ПсихологияАсемОценок пока нет

- СРС№1 КСЕДокумент19 страницСРС№1 КСЕТахмина Султангазиева100% (1)

- VTeosa IR Research 2020 Theme 2 Scientific Research Rus 2Документ16 страницVTeosa IR Research 2020 Theme 2 Scientific Research Rus 2Регина ОлейникОценок пока нет

- 641641Документ19 страниц641641Катя БерунОценок пока нет

- Ð Ð ÐºÑ Ð Ñ Ðº 13-14 Ñ Ð Ð Ð - 2Документ22 страницыÐ Ð ÐºÑ Ð Ñ Ðº 13-14 Ñ Ð Ð Ð - 2T SОценок пока нет

- F07 D EcologieДокумент4 страницыF07 D EcologieOlga DragniОценок пока нет

- Анализ и синтез в чёрно-золотом стиле Верхотуров ИД-1Документ8 страницАнализ и синтез в чёрно-золотом стиле Верхотуров ИД-1Филантий ФёдоровОценок пока нет

- лекции метод основыДокумент31 страницалекции метод основыvladakrs2231Оценок пока нет

- Texniki VasitələrДокумент15 страницTexniki VasitələrPeri AkhmedovaОценок пока нет

- лекции ППДокумент69 страницлекции ППNurida XıdırovaОценок пока нет

- 11 кл 1урДокумент2 страницы11 кл 1урБогдан СтепаненкоОценок пока нет

- Тема 4 Достиж наукиДокумент9 страницТема 4 Достиж наукиTalant ParakhatovОценок пока нет

- Лекция. 6Документ26 страницЛекция. 6putatengo18Оценок пока нет

- Документ Microsoft WordДокумент5 страницДокумент Microsoft WordГП-2-21 Воронов БогданОценок пока нет

- Кузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе.Документ138 страницКузнецов И.Н. Учебник по информационно-аналитической работе.Ceban VictorОценок пока нет

- Методы исследования в методике обучения иностранным языкамДокумент5 страницМетоды исследования в методике обучения иностранным языкамДарья100% (1)

- Lektsia 1 Ot 06 09 22 Estestvoznanie V Mirovoy Kulture DocДокумент12 страницLektsia 1 Ot 06 09 22 Estestvoznanie V Mirovoy Kulture DocGenosse KommissarОценок пока нет

- Методичні компоненти соціологічного дослідженняДокумент20 страницМетодичні компоненти соціологічного дослідженняАлексей КалышкоОценок пока нет

- 3 практика вопросыДокумент3 страницы3 практика вопросыАрияОценок пока нет

- Методология педагогикиДокумент19 страницМетодология педагогикиЛельОценок пока нет

- ВопросыДокумент8 страницВопросыАнтон ГладышевОценок пока нет

- PhyloДокумент40 страницPhyloNadir KhaouniОценок пока нет

- ПрезентацияДокумент8 страницПрезентацияAliona SazonovaОценок пока нет

- 2 5280871816116587245Документ34 страницы2 5280871816116587245shrekuaОценок пока нет

- Методы исследованияДокумент8 страницМетоды исследованияzahar gorcovencoОценок пока нет

- Методы исследования в современной методикеДокумент24 страницыМетоды исследования в современной методикеMoon BroОценок пока нет

- практические задания по юр.психологииДокумент11 страницпрактические задания по юр.психологииanastasiaОценок пока нет

- Конспект-пересказ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯДокумент22 страницыКонспект-пересказ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯvladosОценок пока нет

- Ответы На Вопросы (Копия)Документ20 страницОтветы На Вопросы (Копия)Таня ЕфимоваОценок пока нет

- Yfifiiqifiqkkkdk 922324325345Документ20 страницYfifiiqifiqkkkdk 922324325345sir.nikita8Оценок пока нет

- Vopros-Otvet PsikhodiagnostikaДокумент16 страницVopros-Otvet Psikhodiagnostikamarkovicstevan444Оценок пока нет

- Тема 1 Наука как форма духовного освоения действительностиДокумент33 страницыТема 1 Наука как форма духовного освоения действительностиЦзысян ЖуйОценок пока нет

- Основы НИРДокумент16 страницОсновы НИРT SОценок пока нет

- РефератДокумент25 страницРефератLuiОценок пока нет

- Методология и методы 28.10Документ16 страницМетодология и методы 28.10alisonbrightlyОценок пока нет

- 1. Методология научных исследованийДокумент286 страниц1. Методология научных исследованийNelli MolodkinaОценок пока нет

- ПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАДокумент8 страницПСИХОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАmoovietoneОценок пока нет

- Методы обученияДокумент36 страницМетоды обученияalexОценок пока нет

- МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ SUPORT DE CURSДокумент72 страницыМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ SUPORT DE CURSElena VascencoОценок пока нет

- 1 Метод. ВведДокумент13 страниц1 Метод. ВведДарья АксёноваОценок пока нет

- 4 курс лекция 1Документ11 страниц4 курс лекция 1Гавхаршодбегим ТашпулатоваОценок пока нет

- МГППУДокумент105 страницМГППУKseniaОценок пока нет

- Особенные теоретические методы научного познанияДокумент4 страницыОсобенные теоретические методы научного познанияNekruz BoboevОценок пока нет

- Контрольная работа по ОПП - МышлениеДокумент6 страницКонтрольная работа по ОПП - МышлениеЕленаОценок пока нет

- Нейропсихология: Основы нейропсихологии и области примененияОт EverandНейропсихология: Основы нейропсихологии и области примененияОценок пока нет

- Практика по гистологииДокумент15 страницПрактика по гистологииMarina VasilievaОценок пока нет

- О стойкости мудреца (сборник)Документ42 страницыО стойкости мудреца (сборник)Ruslan KuznetsovОценок пока нет

- Электросхемы Escape 2013 v1Документ360 страницЭлектросхемы Escape 2013 v1დავით ბირთველიშვილიОценок пока нет

- Next Move 3 OtvetiДокумент254 страницыNext Move 3 Otvetiданііл сітков100% (1)

- kt872 PDFДокумент3 страницыkt872 PDFGunawan Wahyudi MuhammadОценок пока нет

- FAR-21x7 РЛС (рус)Документ260 страницFAR-21x7 РЛС (рус)Сергей Черёмухин100% (1)

- Liebherr 273 LRT 1100 2 1 TD 273 00 Defisr12 2016Документ22 страницыLiebherr 273 LRT 1100 2 1 TD 273 00 Defisr12 2016Santiago Hernadez Rodriguez50% (2)

- Виды блоков из газобетонаДокумент7 страницВиды блоков из газобетонаDima XeniaОценок пока нет

- Altaysko-Russkiy SlovarДокумент172 страницыAltaysko-Russkiy SlovarLion HernandezОценок пока нет

- FAQ For PROTEUS-1Документ45 страницFAQ For PROTEUS-1Александр ШустовОценок пока нет

- English For Radio Engineering and TV Broadcasting (Final)Документ206 страницEnglish For Radio Engineering and TV Broadcasting (Final)Елена РадиусОценок пока нет