Академический Документы

Профессиональный Документы

Культура Документы

Pages from Ветеринарная микробиология

Pages from Ветеринарная микробиология

Загружено:

ion0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

5 просмотров12 страницАвторское право

© © All Rights Reserved

Доступные форматы

DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Пожаловаться на этот документАвторское право:

© All Rights Reserved

Доступные форматы

Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

5 просмотров12 страницPages from Ветеринарная микробиология

Pages from Ветеринарная микробиология

Загружено:

ionАвторское право:

© All Rights Reserved

Доступные форматы

Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

Вы находитесь на странице: 1из 12

Mycobacterium.

Все эти микобактерии в некоторых случаях могут миг-

рировать на людей или животных другого вида и являться причиной бо-

лезни. Они могут вызывать также заболевание туберкулезом у свиней, коз,

овец, верблюдов и других домашних и диких животных (особенно при

содержании последних в неволе). Были описаны микобактерии хо-

лоднокровных и возбудитель туберкулеза мышей.

К роду Mycobacterium относится много видов потенциально-патоген-

ных и непатогенных микобактерий, которые получили название атипичных.

В их числе М. Kansasii, М. marinum, М. gastri, М. scrofulaceum, М.

intracellulare, М. xenopi, М. ulcerans, М. phlei, М. smegmatis, М. fortuitum и

др. Некоторые атипичные бактерии вызывают заболевания у людей,

именуемые микобактериозами, а у животных они могут быть причиной

аллергических реакций. По классификации Раниона возбудитель

туберкулеза птиц тоже отнесен к атипичным микобактериям.

Микобактерии медленно окрашиваются растворами анилиновых

красок, а если и окрасятся, то не обесцвечиваются под воздействием ми-

неральных кислот и этилового спирта. Поэтому микобактерии называют

кислото- и спиртоустойчивой группой микроорганизмов.

ВОЗБУДИТЕЛЬ ТУБЕРКУЛЕЗА

Возбудитель туберкулеза был открыт Робертом Кохом в 1882 г. и

получил название Mycobacterium tuberculosis. В дальнейшем возбудители

туберкулеза были разграничены на пять типов. В последнее время принято

называть не типы, а виды микобактерий. Возбудителя туберкулеза человека

называют М. tuberculosis, возбудителя туберкулеза крупного рогатого скота

М. bovis, возбудителя туберкулеза птиц М. avium, возбудителя туберкулеза

мышей-полевок — М. murium, возбудителя туберкулеза холоднокровных М.

poykilothermorum.

Туберкулез — инфекционное заболевание человека, млекопитающих

животных и птиц, протекающее в большинстве случаев хронически и со-

провождающееся образованием в пораженных органах и тканях типичных

узелков — туберкулов, предрасположенных к творожистому распаду

(казеозу).

Морфология и тинкториальные свойства. Микобактерии туберкуле-

за в большинстве случаев имеют форму тонких, прямых или слегка изо-

гнутых палочек с закругленными краями длиной в среднем 0,8—5,5 мкм и

шириной 0,2—0,6 мкм (см. рис. 86, А). Размеры их непостоянны и зависят

от вида бактерий, условий обитания, питательных сред, возраста культуры и

других причин. По сравнению с М. tuberculosis, М. bovis обычно более

короткие и толстые. В тканях животных микобактерии более удлиненные,

чем выращенные на питательных средах. В старых же культурах нередко

встречаются длинные формы и иногда с ветвлением. В патологическом

материале, взятом от животных, и в мазках из культур они располагаются

изолированно или образуют небольшие группы. Неподвижны, спор и капсул

не образуют.

При электронной микроскопии в цитоплазме находят различные по

форме и размеру зерна (зерна Муха); крупные из них располагаются, как

правило, на полюсах бактериальной клетки (Б). Зерна Муха обнаруживают

свободнолежащими в культурах, в серозных экссудатах, а иногда в мокроте.

Кроме того, в цитоплазме имеются микрогранулы и вакуоли. Из

мельчайших микрогранул образуются макрогранулы, которые разрастаются

и по размеру достигают диаметра бактериальной клетку, а иногда

превосходят его, вследствие чего образуется неровная бугристая

поверхность последней.

Фонтес в 1910 г. обнаружил фильтрующиеся формы микобактерий

туберкулеза. L-формы микобактерий были описаны в 1945 г. Alexander—

Jackson. При фазово-контрастной микроскопии они просматривались в виде

мелких зерен или шаровидных тел различных размеров с мелкшад

гранулами. Получают L-формы на питательных средах с добавлением

индуцирующих веществ. Считают, что при антибактериальной терапии L-

формы могут образовываться в организме больного и играть определенную

роль в длительности иммунитета у вакцинированных детей. L-формы

обладают способностью к реверсии.

Микобактерии туберкулеза, атипичные и некоторые сапрофитные

обладают кислото- спирто- и антиформиноустойчивостью. На этом свойстве

микобактерий основаны методы окраски.

Метод Циль — Нильсена. Сделанный на предметном стекле мазок из

патологического материала или культуры, высушенный и фиксированный

на пламени горелки, покрывают полоской фильтровальной бумаги. На

поверхность ее наносят карболовый фуксин Циля и препарат подогревают

на пламени до появления паров, добавляя краску в течение 2—3 мин. Затем

препарат промывают водой и обесцвечивают 2 мин в 5 %-ной серной или

25%-ной азотной кислоте. Кислоту отмывают водой, а мазок дополнительно

в течение 3—5 с обесцвечивают 70— 90 %-ным этиловым спиртом. Можно

обесцвечивать 3 %-ной соляной кислотой в 95 %-ном этиловом спирте.

После тщательного промывания препарата водой его докрашивают водным

раствором метиленовой синьки или малахитовой зеленью 30—60 с, еще раз

промывают водой, высушивают и рассматривают под микроскопом с

иммерсионной системой. На синем или светло-зеленом фоне видны ярко-

красные микобактерии туберкулеза, причем зерна их более интенсивно

воспринимают окраску, чем цитоплазма.

Из-за гидрофобности оболочек грамокраску микобактерий производят

по модифицированному методу Грамм—Муха. Мазок окрашивают

карболовым метилвиолетом с подогреванием до появления паров. Краску

сливают и мазок обрабатывают раствором. Люголя. Затем его обес-

цвечивают поочередно 5 %-ной азотной кислотой, 3 %-ной соляной кис-

лотой и смесью ацетона и алкоголя. Наконец, дополнительно окрашивают

препарат сафранином или разведенным фуксином. При микроскопии на

красном фоне видны фиолетовые микобактерии или зерна.

В последнее время для бактериоскопического исследования применяют

люминесцентный анализ: простое флуорохромирование или имму-

нофлуоресцентный метод.

Культивирование. Возбудитель туберкулеза — строгий аэроб. Оп-

тимальная температура выращивания: М. tuberculosis — 37—38 °C; М. bovis

— 38—39 °C; М. avium — 39—41 °C. Оптимум pH среды 6,8™ 7,4.

Микобактерии туберкулеза обладают глицеринофильностью. При наличии в

питательных средах глицерина, который является источником углерода,

наблюдается обильный рост культур. Для размножения микобактерий

необходимы фосфор, калий, магний и сера. Стимулируют рост препараты

железа. Источниками азота являются белки среды, аминокислоты, соли

аммония.

Питательные среды для культивирования микобактерий делят на

простые, или глицериносодержащие, и элективные — белковые и безбел-

ковые (синтетические). К числу первых относят глицериновый мясо-пеп-

тонный бульон и агар, а также глицериновый картофель.

Добавляя к мясо-пептонному бульону глицерин из расчета 4 % по объему или 5 % по

массе, получают глицериновый мясо-пептонный бульон, а при добавлении в эту среду 2—2,5

% агара получают глицериновый мясо-пептонный агар. Стерилизуют эти среды 20 мин при 120

°C.

Для приготовления глицеринового картофеля моют и очищают клубни, из которых

вырезают клинья и выдерживают в 1 %-ном растворе двууглекислой соды 1 ч. Затем их

опускают в пробирки «Ру» (с перехватом), заполненные 5 %-ным глицериновым бульоном или

5%-иой глицериновой водой. Стерилизуют при 120 °C 15— 20 мин. Можно использовать

простые широкие пробирки, в которые на дно помещают кусочки стеклянных трубочек для

подставки под картофельные клинья.

*Из ^ элективных белковых используют среды Петраиьяии, Гельберга, Левеиштей- иа —

Иеисена и др., из синтетических (безбелковых) — среды Сотоиа, Модели и др.

Для приготовления среды Петраньяни берут молоко цельное 300 мл, крахмал кар-

тофельный 12 г, пептои 2 г, картофель очищенный и мелко нарезанный (2 клубня размером с

куриное яйцо). Этн ингредиенты помещают в колбу и несколько минут кипятят в водяной бане

и выдерживают в ней еще 1 ч. К охлажденной до 50 °C смеси добавляют 8 целых яиц и 2 желтка,

24 мл глицерина и 20 мл 2 %-ного стерильного раствора малахитовой зелени. Хорошо

смешивают, фильтруют через воронку с двойным слоем марли, разливают по пробиркам и

стерилизуют.

Для приготовления среды Гельберга в колбу с бусами разбивают 6 целых яиц и добавляют

4 желтка, встряхивают, затем добавляют по 100 мл молока, картофельного отвара, солевого

раствора и 7,5 мл раствора малахитовой зелени, тщательно размешивают, разливают по

пробиркам и стерилизуют. Молоко, картофельный отвар и солевой раствор готовят заранее. Для

приготовления солевого раствора берут двуоснов- иой фосфорнокислый калий, лимоннокислый

натр, сернокислый магний по 1 г, пептон 6 г, глицерин 30 мл, воды дистиллированной 1000 мл.

Раствор фильтруют через бумажный фильтр и стерилизуют.

Для среды Левенштейна— Йенсена в колбу с бусами разбивают яйца и хорошо

размешивают. К 1 л яичной массы добавляют 600 мл солевого раствора и 20 мл 2 %-ного

стерильного раствора малахитовой зелени. Тщательно встряхивают и разливают по пробиркам.

Солевой раствор содержит однозамещеииого фосфорнокислого калия 2,4 г, сернокислого

магния 0,24 г, лимоннокислого натрия 0,6 г, аспарагина 3,6 г, глицерина 12 мл, воды

дистиллированной 600 мл. Все элективные яичные среды, разлитые в пробирки, ставят в

аппарат при 85 °C для свертывания в течение двух дней по 30 мии, а затем выдерживают в

термостате 2—3 суток.

Рост культур микобактерий туберкулеза на жидких питательных средах

с глицерином появляется через 10—30 дней после посева, а иногда и позже

в виде пленки. М. tuberculosis образует толстую складчатую пленку,

поднимающуюся на стенки сосудов, М. bovis — пленку петлистую с

бородавчатыми выростами, а М. avium — на 7— 10-й день тонкую, нежную,

беловатую, а к 21-му дню мощную морщинистую пленку.

На плотных средах вначале образуются едва заметные микроколонии,

которые затем увеличиваются и приобретают различные размеры. На

поверхности среды обычно видны мелкие либо крупные, блестящие или

матовые, гладкие или шероховатые единичные колонии, либо сплошной

рост, когда колонии сливаются и образуют налет беловато-желтого цвета.

Атипичные микобактерии. Кроме туберкулезных различных видов или типов, как

называли раньше, были описаны атипичные микобактерии. В настоящее время их считают

отдельными видами. Оии были выделены от больных людей, животных и птиц. Их характерным

свойством является появление пигментации колоний при выращивании в темноте либо при

диевиом свете, быстрота роста и т. п. В одних случаях атипичные микобактерии были причиной

заболевания, в других — они выделены от совершенно здоровых животных.

Атипичные микобактерии у крупного рогатого скота иногда вызывают аллергию, что

осложняет туберкулииодиагиостику этого заболевания. Вместе с тем они могут ие только

инфицировать, ио и вызывать заболевания. Некоторые заболевания у людей, вызванные

атипичными микобактериями, называют микобактериозами.

Вопрос о происхождении атипичных микобактерий окончательно не решен. Одни

исследователи считают их вариантами туберкулезных микобактерий (А. И. Каграмаиов, Р. О.

Драбкина и др.), другие же считают их самостоятельными видами микобактерий, способными

вызывать туберкулезоподобиые изменения в организме. Атипичные микобактерии

представляют собой гетерогенную группу микробов.

Раииои иа основании быстроты роста и образования пигмента разделил атипичные

микобактерии на четыре группы: группа I — фотохромогенные — их колонии при содержании

на свету окрашиваются в желтый или желто-ораижевый цвет; группа II— скотохромогеииые —

колонии окрашиваются в оранжевый цвет в темноте; группа III— иефотохромогеииые —

колонии пигмента ие образуют, группа IV — быстрорастущие.

Советские микробиологи (А. И. Каграмаиов, Р. О. Драбкина, А. А. Клебанова и др.)

установили генетическое родство большинства атипичных микобактерий с патогенными

микобактериями туберкулеза и рассматривают их как проявление изменчивости последних. А.

И. Каграмаиов предложил иную классификацию атипичных микобактерий, где в основу взяты

ие пигмеитообразоваиие и быстрота роста, а патогенность.

Атипичные микобактерии вызывают иногда у людей ряд заболеваний: легочный

микобактериоз, язвеииое поражение кожи и др.

Устойчивость микобактерий довольно значительна. В культурах они

обычно погибают через 8—10 месяцев. В мокроте сохраняются 5—6 ме-

сяцев, в фекалиях крупного рогатого скота на пастбищах летом — до двух,

зимой — до пяти месяцев, а в некоторых случаях значительно дольше.

Наиболее устойчивые М. avium. Они выживают в почве 17—18 месяцев, в

воде на свету семь, а в условиях затемнения— 18 месяцев. М. bovis

сохраняются в почве четыре месяца, в речной воде — до четырех, а в

болотной— 10 месяцев. М. tuberculosis остаются жизнеспособными в воде 5

—10 месяцев. К высушиванию, гниению, низким температурам

туберкулезные микобактерии очень устойчивы, так в гниющих материалах

они сохраняются от 3—12 месяцев, при замораживании до —76 °C — до 180

дней. М. bovis в навозе, соломенной подстилке гибнут через 2—12 месяцев,

а М. avium в глубокой несменяемой подстилке через пять лет. В молоке,

сырах, масле и других продуктах животноводства микобактерии могут

сохраняться длительное время. В молоке и сливках замороженных (—8 °C)

они гибнут через 120 дней. В свежемороженом мясе возбудитель

туберкулеза сохраняется длительное время, а в соленом погибает через 1,5

месяца. Солнечные лучи губительны для микобактерий туберкулеза.

Высокая температура быстро обезвреживает их: 50 °C — через 12 ч, 60 °C —

через 1 ч, 70 °C — через 10 мин, 90 °C — через 1 мин и 100 °C —

моментально.

Л1икобактерии туберкулеза довольно устойчивы к дезинфицирующим

средствам. Наилучшее влияние на них оказывают хлорсодержащие

препараты. Применение 3—5 %-ного раствора хлорамина оказывает на них

губительное действие. Осветленный раствор хлорной извести, содержащий 5

% активного хлора, убивает их через 6 ч, а 10 %-ный раствор

однохлористого йода через 3 ч. Для дезинфекции помещений применяют

щелочной раствор формальдегида, содержащий 3 % формальдегида и 3 %

едкого натра. Проводят побелку хлорной либо свежегашеной известью. Для

дезинфекции навоза применяют биотермическое обеззараживание.

Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной известью из

расчета 0,5 кг ее на 20 л навозной жижи. В последние годы была предложена

карболово-керосиновая эмульсия для дезинфекции при туберкулезе и ряд

других дезосредств.

Антигенная структура. Антигены туберкулезных бактерий сравни-

тельно малоактивны. Протективные свойства антигена микобактерий

связаны с соединением миколовой кислоты.

Иммунитет при туберкулезе нестерильный, клеточный (обусловлен Т-

лимфоцитами). Для образования и поддержания напряженности иммунитета

необходимо, чтобы в организме находились живые микобактерии

туберкулеза, что связано с образованием микоматов.

Роль живых возбудителей болезни в образовании иммунитета при

туберкулезе подтверждается опытами Р. Коха по повторному заражению

больных морских свинок. При первичном подкожном заражении их на месте

введения через 10—15 дней образуется сперва узелок, а потом

незаживающая язва. Наряду с этим наблюдается воспаление окружающих

лимфатических узлов. После повторного же заражения через 4—6 недель в

месте инъекции появляется отечно-воспалительный очаг, кожа

некротизируется, отторгается и образуется язва, которая быстро заживает.

При этом лимфатические узлы в процесс не вовлекаются. Этот опыт,

названный феноменом Коха, показывает, что вторично введенные

микобактерии туберкулеза встречаются в организме с наличием частичного

иммунитета, вследствие чего реактивное воспаление, быстро развивающееся

в месте заражения, локализирует и удаляет вторичный ин- фект, ликвидируя

таким образом реинфекцию (ГЗТ). В этом случае повышенная

чувствительность организма препятствует распространению микобактерий

туберкулеза и способствует удалению их из организма, ч

Живые микобактерии вакцинного штамма БЦЖ после вакцинации

длительно сохраняются в организме животного, поддерживая напряжен-

ность иммунитета. В последние годы установлено, что микобактерии вак-

248

данного штамма БЦЖ подвергаются в организме вакцинированных ин-

тенсивной L-трансформации, которая начинается уже с первых дней после

вакцинации и заканчивается к 11-му месяцу— 1 году с момента вакцинации

переводом всех сохранившихся в организме особей вакцины БЦЖ в

состояние нестабильных и условностабильных L-форм (И. Р. До- рожкова).

Диагностика складывается из бактериологического, серологическо

го и аллергического исследований. Бактериологическая диагностика жи-

вотных имеет очень важное значение. Окончательный диагноз на тубер-

кулез в хозяйстве ставят только на основании положительных результатов

вскрытия или бактериологического исследования. Определение вида

микобактерий важно также для выявления источника инфекции.

При проведении бактериологического исследования используют бак-

териоскопический, культуральный и биологический методы.

Для исследования необходимы кусочки печени, селезенки, легких и

лимфоузлы от убитых или павших животных. При наличии туберкулезных

изменений в органах берут пробы из пораженных участков. При пересылке

взятый материал консервируют в 30%-ном растворе глицерина. От живых

животных исследуют молоко, мокроту, слизь, гной и фекалии.

Для бактериоскопии из материала делают мазки, фиксируют их на

пламени, окрашивают по Циль—Нильсену и исследуют под микроскопом.

Микобактерии обнаруживаются не в каждом случае, поэтому про-

сматривают 100—200 или даже 500 полей зрения.

Иногда в материале, присланном в лабораторию, туберкулезных

микобактерий мало и обнаружить их трудно. Тогда прибегают к методам

обогащения: центрифугированию либо флотации. Для этого материал

измельчают, растирают в ступке, заливают 1 %-ным раствором едкого

натра, размешивают и переносят в колбу, которую встряхивают 10—15

мин. Затем содержимое центрифугируют 10 мин, надосадочную жидкость

сливают, осадок нейтрализуют кислотой и из него делают мазки. Метод

флотации основан на адсорбции углеводородами (ксилолом, бензином,

лигроином) микобактерий туберкулеза и всплывании последних вместе с

ними. Его используют чаще всего при исследовании молока и мокроты,

реже бронхиальной слизи, экссудата, суспензий из растертых органов и т. п.

При исследовании молока 30 мл его наливают в стерильные флаконы с

узким горлом емкостью 100 мл и добавляют равное количество 5 %-ного

раствора едкого натра. Смесь энергично встряхивают 2— 3 мин, а затем

флаконы ставят в водяную баню при температуре 50— 60 °C на 1 ч. Затем к

содержимому флакона добавляют 1 мл ксилола, бензина или лигроина и

снова встряхивают в течение 15 мин в шуттель- аппарате. После

встряхивания во флакон добавляют дистиллированную воду, пока его

содержимое не поднимется до узкой части горлышка. После отстаивания в

течение 1—2 ч в нем образуется сливкообразное кольцо. 3—4 капли из него

наносят пастеровской пипеткой на слегка подогретое предметное стекло.

По мере подсыхания наносят на предметное стекло по 3—4 капли еще 2—3

раза, чтобы получить толстый мазок. Мазки высушивают в сушильном

шкафу, обезжиривают эфиром, фиксируют на пламени, окрашивают по

Циль — Нильсену и микроскопируют.

Для получения культур микобактерий туберкулеза материал перед

посевом подвергают обработке по методу Гона, Левенштейна — Сумио- ши

или Аликаевой. При обработке, по Гону, кусочки органов и тканей

измельчают и растирают в ступке, затем заливают 3—10 %-ным раствором

серной кислоты и центрифугируют 10—15 мин при 3 тыс. оборотов в 1 мин.

Период воздействия кислотой не должен превышать 20—30 мин. Затем

надосадочную жидкость сливают, в осадок добавляют несколько капель

стерильного физраствора и делают посевы на питательные среды, а также

готовят мазки. Применяя метод Левенштейна—Сумиоши, материал

обрабатывают таким же образом, но перед посевом осадок отмывают от

серной кислоты 1—2 раза физиологическим раствором с помощью

центрифуги. По методу А. П. Аликаевой материал разрезают на кусочки

размером 0,5 см3, помещают в ступку и заливают 3—6%-ным раствором

серной кислоты на 10—20 мин. Затем кусочки тканей промывают 5 мин

физраствором и растирают. Из полученной суспензии делают посевы и

мазки.

При исследовании мокроты, гноя, слизи, мочи и др. материалов их

центрифугируют, осадок обрабатывают серной кислотой, а затем делают

посевы и мазки.

Для получения культур микобактерий делают посевы на питательные

среды (Петраньяни, Гельберга и др.). Каждый материал высевают на 5—10

пробирок со средой. Пробки заливают расплавленным парафином. Посевы

просматривают не реже одного раза в неделю и выдерживают в термостате

не менее трех месяцев. В случае отсутствия роста с поверхности среды

делают соскоб платиновой петлей, готовят мазок для бактериоскопии и в

случае обнаружения в нем микобактерий делают пересев на свежую среду.

Для биологического исследования используют тот же материал, ко-

торый был приготовлен для посева, а наличие в нем серной кислоты

нейтрализуют стерильным 10%-ным раствором двууглекислой соды.

Заражают трех кроликов и трех морских свинок, а при необходимости

еще и трех кур и ведут за ними наблюдения, как описано выше.

Дифференциация видов туберкулезных микобактерий. Микобакте-

рии различаются между собой по скорости и характеру роста на пита-

тельных средах, по морфологии, по патогенности и другим свойствам.

Раньше определение вида их называли типированием, поскольку они

делились на типы. Для определения вида микобактерий туберкулеза

предложено немало методов: бактериоскопический, культуральный, био-

химический, биологический и др. М. bovis растут на плотных питательных

средах очень медленно и образуют сухие, гладкие и шероховатые колонии;

М. tuberculosis растут быстрее, но по характеру роста отличить их от М.

bovis трудно; М. avium растут значительно быстрее, чем М. tuberculosis и

М. bovis. Колонии их гладкие, мелкие, круглые с ровными краями.

Для определения вида чаще всего используют биологический метод. С

этой целью ставят биопробу на трех морских свинках и трех кроликах, а

если необходимо, то и на трех курах. Культуру микобактерий вводят

животным в дозе 1 мг сырой бактериальной массы, суспендированной в 1

мл стерильного физиологического раствора, морским свинкам подкожно в

области паха, кроликам — внутривенно в краевую вену уха, курам — в

подкрыльцовую вену. У морских свинок при развитии туберкулезного

процесса через 2—4 недели на месте введения культуры образуется язва, а

также увеличение и уплотнение регионарного лимфатического узла.

Свинки прогрессивно худеют. Через 30 дней их исследуют туберкулиновой

пробой. У кроликов и кур при развитии туберкулеза наблюдают истощение

и снижение аппетита. Кур исследуют туберкулином. Через три месяца

морских свинок, кур и кроликов убивают, вскрывают и проводят

бактериологическое исследование паренхиматозных органов.

Принадлежность исследуемой культуры к тому или иному виду оп-

ределяют по таким данным:

—при генерализованном процессе у морских свинок и кроликов — М.

bovis;

— при генерализованном процессе у морских свинок, а у кроликов

отсутствие поражений или единичные очажки в легких — М. tuberculosis;

—при генерализованном процессе у кур и сепсисе у кроликов — М.

avium.

М. М. Иванов и Л. В. Кириллов предложили для определения М. avium

исследуемую культуру вводить двум курам внутрикожно в бородку в дозе

ОД мг. На месте введения М. avium вызывают сперва припухлость, а к 25—

30-му дню язву. Иногда наблюдается перфорация бородки.

Серодиагностика. Для этой цели изучали реакции преципитации,

агглютинации, диффузионной преципитации, связывания комплемента,

гемагглютинации и гемолиза. Реакция преципитации и реакция

агглютинации у млекопитающих животных оказались не эффективными.

Лишь у кур кровекапельная реакция агглютинации дала обнадеживающие

результаты.

Наиболее изучена реакция связывания комплемента (РСК). Ее при-

меняют как дополнительный метод при отборе животных для диагности-

ческого убоя среди реагирующих на туберкулин. В РСК большую роль

играет качество антигена. Лучшим из них ранее считали метиловый антиген

Негр и Бокэ. В последние годы более активными были признаны

сложносмешанный антиген Т. А. Луценко и комплексный антиген Ю. Я.

Кассича. В основу сложносмешанного антигена был взят полисахаридный

комплекс, полученный из микобактерий туберкулеза. В состав

комплексного антигена Ю. Я. Кассича входит полисахаридный комплекс,

метаноловый экстракт туберкулезных микобактерий и водный экстракт

легочной ткани здорового крупного рогатого скота.

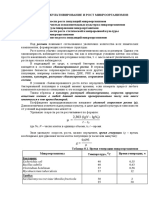

Для постановки реакции исследуемые сыворотки инактивируют в

водяной бане при 60 °C в течение 30 мин. Антиген и комплемент титруют.

В пробирки разливают испытуемые сыворотки в разведениях: 1 :5, 1:10,

1:20, 1 :40 и 1 :80 по 0,25 мл и добавляют антиген и комплемент тоже по

0,25 мл. Затем штативы с пробирками ставят на 30 мин в водяную баню при

37-—38 °C, потом вынимают и добавляют в каждую пробирку

гемолитическую систему, которая состоит из 0,25 мл 2 %-ной взвеси

эритроцитов барана и 0,25 мл гемолизина в рабочем титре. Затем штативы

снова помещают в водяную баню на 15 мин. Реакцию учитывают

предварительно после бани и окончательно через 16—18 ч. Оценку

производят по задержке гемолиза. Получение положительной РСК в титре 1

:20 и выше указывает на наличие у животного активного туберкулезного

процесса.

Реакцию гемагглютинации предложили Мидлбрук и Дюбо. Сущность ее

заключается в том, что антиген, содержащийся в вытяжках из мико-

бактерий туберкулеза, обладает способностью адсорбироваться на по-

верхности эритроцитов и сенсибилизировать их к сыворотке крови ту-

беркулезных животных, которая вызывает агглютинацию таких эритро-

цитов.

Реакция гемолиза заключается в том, что после учета реакции ге-

магглютинации в каждую пробирку добавляют комплемент. В пробир* ках,

где содержалась сыворотка туберкулезных животных, наступает гемолиз.

Аллергическая диагностика. У животных, зараженных Туберкулезом,

через 15—20 дней появляется аллергия, что выражается повышением

чувствительности к продуктам жизнедеятельности микобактерий.

На протяжении многих лет для аллергической диагностики туберку-

леза применяли только альттуберкулин Коха, хотя было предложено

немало других туберкулинов. В настоящее время для выявления болезни у

млекопитающих животных и птиц, применяют альттуберкулин и сухой

очищенный туберкулин (ППД — протеин пурифиед дериват).

Альттуберкулин готовят на биофабриках, выращивая культуры

микобактерий туберкулеза бычьего и человеческого вида на мясо-пеп-

тонном глицериновом бульоне в течение 6—8 недель, после чего культуру

взбалтывают и стерилизуют в автоклаве при 120 °C 30 мин, а затем вы-

паривают при 80—90°С до Vio первоначального объема, отстаивают и

фильтруют через фильтры Зейтца. Полученный таким путем туберкулин

прозрачен, коричневого цвета, имеет специфический запах. Он содержит

около 40—50 % глицерина.

Сухой очищенный туберкулин (ППД) готовят, выращивая культуры

микобактерий туберкулеза на синтетической среде. В фильтрат 8-недельной

культуры добавляют трихлоруксусную кислоту для осаждения протеинов.

Осадок обрабатывают, очищая от следов этой кислоты, и высушивают.

Полученный препарат представляет собой аморфную массу светло-

коричневого цвета с сероватым оттенком. К сухому очищенному

туберкулину биофабрики выпускают растворитель, который представляет

собой бесцветную прозрачную жидкость с легкой опалесценцией.

Туберкулин и растворитель выпускают в ампулах или флаконах.

Применяют туберкулин для внутрикожной и глазной пробы.

Для внутрикожной туберкулинизации млекопитающих животных

(кроме свиней и обезьян) применяют сухой очищенный туберкулин либо

альттуберкулин для млекопитающих, для свиней — одновременно сухие

очищенные туберкулины для млекопитающих и для птиц, обезьянам—

сухой очищенный туберкулин для млекопитающих, птицам — сухой

очищенный туберкулин для птиц. Учитывают реакцию у крупного рогатого

скота, буйволов, зебу, верблюдов и оленей через 72 ч после введения

препарата, у коз, овец, свиней, собак, обезьян, пушных зверей через 48 ч, а у

птиц через 30—36 ч. У животных реакция на месте введения туберкулина

проявляется в виде разлитого отека тестоватой или мягкой консистенции, не

имеющей, как правило, четких границ с окружающей тканью, что

сопровождается местным повышением температуры, а иногда

болезненностью. При учете реакции место введения препарата пальпируют,

а при обнаружении изменения толщину кожной складки измеряют

кутиметром, сравнивая ее с толщиной складки неизмененной кожи вблизи

места введения туберкулина. Крупный рогатый скот, буйволов, зебу,

верблюдов и оленей считают реагирующими на туберкулин при утолщении

кожной складки на 3 мм и более; коз, овец, свиней, собак, обезьян, пушных

зверей, кур и других птиц — при образовании припухлости в месте

введения туберкулина, норок — при опухании века.

Глазную туберкулинизацию (офтальмопробу) применяют у лошадей, а

иногда у крупного рогатого скота одновременно с внутрикожной пробой. Ее

проводят двукратно с интервалом в 5—6 дней. Глазной пипеткой на

конъюнктиву нижнего века наносят 3—5 капель туберкулина. Учитывают

реакцию через 6, 9, 12, 24 ч после первого и через 3, 6, 9, 12 ч после

повторного введения. Реакция выражается в выделении слизисто-гнойного

или гнойного секрета и гиперемии конъюнктивы.

Биопрепараты. В начале нашего столетия была создана вакцина,

приготовленная из культур микобактерий туберкулеза человеческого вида,

ослабленных путем высушивания в безвоздушном пространстве (Беринг,

Ремель и Руппель). Затем Климмер предложил для прививки крупного

рогатого скота вакцину под названием «антифиматоль». Были попытки

применить в качестве вакцины культуры микобактерий туберкулеза

холоднокровных, выделенные от черепахи. Однако все эти вакцины не

обладали достаточной иммуногенностью.

Во Франции Кальметт и Герен ослабили вирулентные штаммы ми-

кобактерий туберкулеза бычьего вида путем 230 пересевов в течение 13 лет

на глицериновом картофеле с желчью. Данные культуры не вызывали

туберкулеза у крупного рогатого скота. Приготовленная из этих культур

вакцина получила название БЦЖ (бациллы Кальметта — Герена). На

протяжении многих лет и в настоящее время вакцину БЦЖ с большим

успехом применяют в медицинской практике для вакцинации детей. Однако

крупный рогатый скот вакциной БЦЖ не прививают. Од- 252

Вам также может понравиться

- Основы частной микробиологииДокумент192 страницыОсновы частной микробиологииQawi StreОценок пока нет

- Tuberkulez DifteriaДокумент4 страницыTuberkulez Difterialukaafxazava02Оценок пока нет

- методичка лаба1Документ7 страницметодичка лаба1Margaret SugarОценок пока нет

- Lab 4 - Morphology of Fungi and Actinomycetes RUДокумент6 страницLab 4 - Morphology of Fungi and Actinomycetes RUAiganymОценок пока нет

- 12 Дифт (Corynebacterium diphtheriae)Документ21 страница12 Дифт (Corynebacterium diphtheriae)Djgernaut DotinОценок пока нет

- Лекции по микроб молока окончат вариантДокумент41 страницаЛекции по микроб молока окончат вариантValentine ReynoldsОценок пока нет

- Практикалық жұмыс 10Документ4 страницыПрактикалық жұмыс 10Ayakoz TolebayevaОценок пока нет

- Тема 8 - 1 КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВДокумент6 страницТема 8 - 1 КУЛЬТИВИРОВАНИЕ И РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВNatalia NetrebaОценок пока нет

- LEPTOSPIROZAДокумент6 страницLEPTOSPIROZAionОценок пока нет

- Практикалық жұмыс 8Документ4 страницыПрактикалық жұмыс 8Ayakoz TolebayevaОценок пока нет

- Микробиология (экзамен)Документ58 страницМикробиология (экзамен)O R I G I N A L TMОценок пока нет

- Mikra 3 ZachetДокумент26 страницMikra 3 Zachetnice4deptОценок пока нет

- Mu 360501 9Документ50 страницMu 360501 9ionОценок пока нет

- Pnevmokokki PozdeevДокумент15 страницPnevmokokki Pozdeevlukaafxazava02Оценок пока нет

- Документ Microsoft Word (6) yejccjДокумент4 страницыДокумент Microsoft Word (6) yejccjStrategic 9093Оценок пока нет

- Pages From Koluechev - N.M. - Gosmanov - R.G. - VeterinarnayaДокумент33 страницыPages From Koluechev - N.M. - Gosmanov - R.G. - VeterinarnayaionОценок пока нет

- MBДокумент30 страницMBEugeniu ZamfirovОценок пока нет

- Заготовка для методичкиДокумент27 страницЗаготовка для методичкиАОценок пока нет

- Sibirka ChumaДокумент5 страницSibirka Chumalukaafxazava02Оценок пока нет

- Маъруза 5,6Документ16 страницМаъруза 5,6AsrorОценок пока нет

- Infekcionnye Bolezni Ptic ViruДокумент15 страницInfekcionnye Bolezni Ptic ViruNoir BlackОценок пока нет

- Доркин микробДокумент172 страницыДоркин микробМухаммад КодирзодаОценок пока нет

- 3. Физиология микроорганизмовДокумент23 страницы3. Физиология микроорганизмовРегинаОценок пока нет

- 14 Риккетс хламидДокумент23 страницы14 Риккетс хламидDjgernaut DotinОценок пока нет

- Otvety 2Документ7 страницOtvety 2Eugeniu ZamfirovОценок пока нет

- Panchishina MV Oleinik SF Disbakterioz KishechnikaДокумент121 страницаPanchishina MV Oleinik SF Disbakterioz Kishechnikadiannka77Оценок пока нет

- Uchebnoe Posobie Papka Buklet NaДокумент18 страницUchebnoe Posobie Papka Buklet Nasergun.ua1999Оценок пока нет

- БИОЛОГИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КОЛОВРАТОКДокумент6 страницБИОЛОГИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КОЛОВРАТОКCentral Asian StudiesОценок пока нет

- Bilety 1 Modul Mikrobiologia I OtvetyДокумент10 страницBilety 1 Modul Mikrobiologia I OtvetyJojo JojoОценок пока нет

- ПРИКАЗ № 535Документ77 страницПРИКАЗ № 535mif13831Оценок пока нет

- Biologia 29-03-2022Документ3 страницыBiologia 29-03-2022Eduark RomeroОценок пока нет

- 92099Документ66 страниц92099Настя ФокшаОценок пока нет

- Metodichka Vermikompostirovanie 11-07-2016 2Документ36 страницMetodichka Vermikompostirovanie 11-07-2016 2Нелля НелляОценок пока нет

- Нематодозы 2Документ110 страницНематодозы 25jzyyc9nqmОценок пока нет

- 12863Документ13 страниц12863Оля ПаладийОценок пока нет

- 173295Документ29 страниц173295Mr HamkiОценок пока нет

- KlostridiiДокумент4 страницыKlostridiilukaafxazava02Оценок пока нет

- LD 11 2021 ChK2Документ83 страницыLD 11 2021 ChK2Александр ФеоктистовОценок пока нет

- Bataeva (2018)Документ11 страницBataeva (2018)Alondra YarlequeОценок пока нет

- Avibacterium Paragallinarum: Original Articles - Avian DiseasesДокумент5 страницAvibacterium Paragallinarum: Original Articles - Avian DiseasesmohОценок пока нет

- Salmon EllyДокумент5 страницSalmon Ellylukaafxazava02Оценок пока нет

- Практикалық жұмыс 13Документ4 страницыПрактикалық жұмыс 13Ayakoz TolebayevaОценок пока нет

- 790c87c1fe1afcff26daeec23d20133bДокумент9 страниц790c87c1fe1afcff26daeec23d20133bЛилия ПоляковаОценок пока нет

- LD 10-21 CHKДокумент90 страницLD 10-21 CHKАлександр ФеоктистовОценок пока нет

- Щебрин - ПчеловодствоДокумент37 страницЩебрин - ПчеловодствоKrisztian MehesОценок пока нет

- E-Learning. МБ. Ввдение.Документ5 страницE-Learning. МБ. Ввдение.rosaОценок пока нет

- Lekcziya 9 Ekologiya-Prokariot Chast-2Документ37 страницLekcziya 9 Ekologiya-Prokariot Chast-2Екатерина НовиковаОценок пока нет

- основы пром асептики 2Документ9 страницосновы пром асептики 2cristina.cibotaru.1988Оценок пока нет

- хламидиоз кошекДокумент19 страницхламидиоз кошекVasilii GromicОценок пока нет

- 5 Бактериофаг (вир 2)Документ10 страниц5 Бактериофаг (вир 2)Djgernaut DotinОценок пока нет

- конспект.Цитология и хим.состав)Документ12 страницконспект.Цитология и хим.состав)duyguhemidzade89Оценок пока нет

- Tuber Kule ZДокумент4 страницыTuber Kule Zlukaafxazava02Оценок пока нет

- LEPTOSPIROZAДокумент6 страницLEPTOSPIROZAionОценок пока нет

- Kondidoza RusaДокумент63 страницыKondidoza RusaParfeni DumitruОценок пока нет

- 10 менинго гоноДокумент24 страницы10 менинго гоноDjgernaut DotinОценок пока нет

- круглыеДокумент7 страницкруглые2czkfp2bz9Оценок пока нет

- Saccharomyces CerevisiaeДокумент91 страницаSaccharomyces CerevisiaeAntonОценок пока нет

- СРО 3, №5, Кайпназар М., 507-А (ЭПИДЕМИОЛОГИЯ)Документ35 страницСРО 3, №5, Кайпназар М., 507-А (ЭПИДЕМИОЛОГИЯ)AdelОценок пока нет

- Ядовитые грибыДокумент22 страницыЯдовитые грибыIon CapustranОценок пока нет